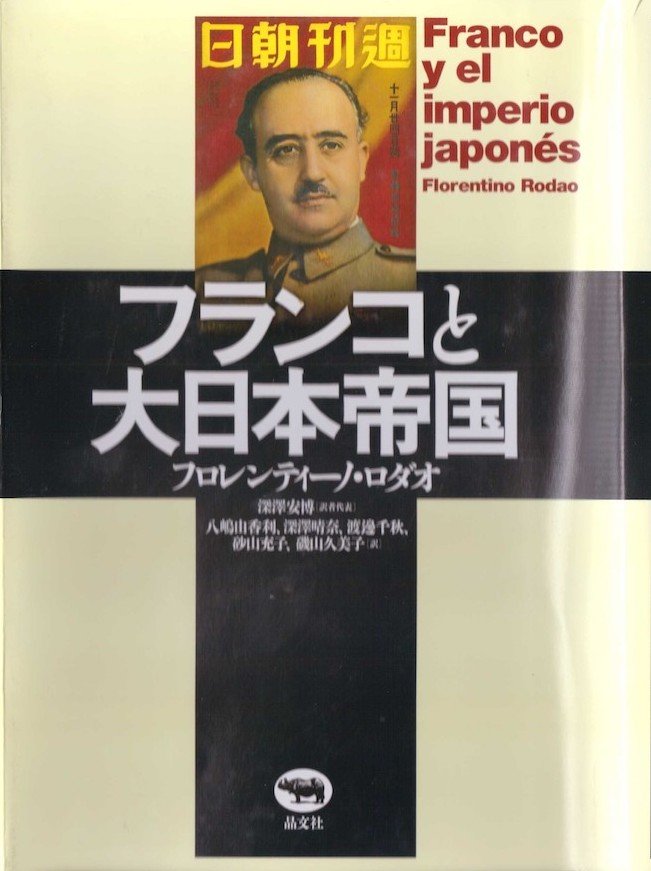

Furanko to nippon teikokuフランコと大日本帝国-Tokio 晶文社- Shobunsha

Resumen

Introducción

Capítulos

フロレンティノ・ロダオ著『フランコと大日本帝国』

- 新秩序への期待

スペイン内戦の終結(1939年4月)は、拡大しつつある日西関係の転換点を期すものであった。両国の関係はとりわけ1937年7月の日中戦争勃発以後緊密になっていた。イベリア半島における戦闘終結に引き続き、スペインは日独伊防共協定に署名した。このことはこれらの国の友好がソビエト連邦に対する共通の敵意を基礎にしていることをよく表している。しかし、この協定は反共産主義のより一層の協力に向かわなかったのみならず、ソ連への新たな攻撃の序章ともならなかった。逆に、数多くの歴史の皮肉の一つとして、スペインの参入は、1936年に日独が最初に調印し、37年にイタリアが参加したこの協定の最後の光輪にすぎなかった。

内戦の終了と防共協定のスペインへの拡大(同様に満州国やハンガリーにも拡大された)は、枢軸諸国にとって誰が主要な敵であるべきかという問題の練り直しの時期と、偶然ではなく、一致した。この時期、枢軸国の主要な批判対象は徐々に変化し、西欧民主主義諸国が彼らの優先攻撃目標になっていたからである。それを最もよく表すのが、欧州での戦争勃発数日前に締結された独ソ不可侵条約である。イベリア半島で平和が回復された直後、こうした戦略の変化がアジアでも、異なる文脈においてではあるが、日本によってかいま見られた。最初に、天津疎開封鎖問題でイギリスの弱さとアジアにおける西欧の利権に対する攻撃で(日本が)成功する見込みが明らになった。そしてノモンハン事件――欧州での戦争勃発時にちょうど終わったのだが――の後、日本はその北方の古くからの敵と正面から対決することが困難であることを、はっきりと知ったのである。

欧州での戦争はもう始まっていた(数年後には悲劇的結末に至るであろう計算ミスの中で、独総統が前もっての計画を立ててから始まったのだが)。スターリンは一時的であるにせよ、枢軸国の戦争への衝動を他の方向へそらすことに成功した。国際政治の紛争をもっぱらイデオロギー戦争の帰結としてのみ考えてきた多くの人々が驚いたことには、これらの戦争では帝国の野望が勝ることになる。

欧州での戦争勃発は、生気を失いつつあった日西関係に新たな活を入れた。ドイツ勝利の明らかな見通しを前に、スペインと日本の両政府は、勝者の側に立つことに過度の満足を示した。全体主義諸国にとってその勝利は、彼らが感じる必要性と合致した(独)帝国の出現に加え、新しい世界の地政学地図を意味していた。そこではかれらが主導権を握ることになるであろう。反共主義で事前に結ばれていた国々は、もはやモスクワと戦うことにそれほど執着せず、むしろ自らの旗印の下にできるだけ多くの領土をかき集め、その結果、彼らには欠けている植民地というものを有する英仏帝国との国力の格差を是正しようとやっきになっていた。これらの野望はますます重要性を増してきた。すでに手がつけられたものもあれば、単なる願望に過ぎないものもあった。いくつかは文化的影響力の増大をめざしており、別のものは単に帝国の夢に新しい領土を付け加えるというに過ぎなかった。有名な話にあるように、乳の入ったどんぶり一つ売れないというのに、もう「新秩序」を模索する者がいた。

西欧諸国に対する最終的勝利が第一であった。彼らを打ち破りたいとする情熱から、スペインと日本はドイツ軍の勝利の航跡を同じように歓迎し、また欧州の戦争に直接参加せず、可能な支援は補完的なものにとどめるという点で似たような役割を担っていた。その上、お互いに帝国の願望の対象となる地は遠く隔たっていた。スペインは北アフリカへの目論見をはっきりさせていたし、日本は東アジアで英国の影響力と対峙しようとしていた。スペインがタンジールの町にまったく没頭している間、日本は自分たちの野望に抵触するどんな国に対しても自分たちのルールを押し付けようとしていた。問題が一つあった。日本は反植民地とその解放を訴えていたが、それは友好国である枢軸諸国と敵である英国とをほとんど区別していなかった。というのも、これら諸国は全てヨーロッパという一つの文化圏に属し、日本はアジアにおけるその地位強化を排除しようとねらっていたからである。

したがって、独・伊・西は英国支配に対する日本の戦いには同意していたものの、それ以外の目論見には控えめな態度で見守っていた。にもかかわらず、彼らは民主主義諸国に対する勝利を勝ち取ろうとするかたわら、日本を彼らと結びつける点に注意を向けようとした。そしてその先の問題には目をつぶる。欧州の独裁者たちは、不承不承ではあるが、東アジアの将来に関する決定を後回しにすることにしたのである。例えば、ミクロネシアにある古くからの独帝国植民地は第一次世界大戦後日本の占領下にあったが、議論に取り上げられることはなかった。結局のところ、輝かしい期待を伴う同盟であったが、同時に重要な矛盾も抱えてもいた。そしてこれは、後の将来に影を落とすことになる。

将来への野望は日西関係に主な内実を与えるものであった。東京都マドリードはその最終戦を勝ち抜かなければならないと考えていた。東京は満州や中国で、あるいは徐々にはっきりとした形を取ってきた南進政策やラ米諸国との関係促進において、スペインがどのように役立つかという思惑からこの国に着目していた。一方、マドリードは日本のアジアでの躍進が枢軸国の最終的勝利に寄与し、彼らもそこから利益を得るだろうと常に読んでいた。しかし、この時期はこうした野望の強さに何よりも特徴付けられ、一貫性のある理性的判断をないがしろにするほどであった。合衆国の経済力の強さに関する情報はないがしろにされ、英国の抵抗能力はすでに尽きたとされ、日本はいかなる方向へも有利な形で打って出る用意があり、枢軸国の勝利という夢が見られていた。その勝利の後、勝者は世界的規模での戦利品を分配するであろう。さらに悪いことには、当時多数の強気の弁がふるわれ、将来の危険がないがしろにされた。それは後に、当時敗者の一人と想定された国、合衆国をまえに高い代償を支払わされることになる。将来への期待が利害の相違を最小化し、利害を超えた支援の可能性を信じこませた。スペインがフィリピンで経験したように、そうしたものは決して起こらなかったのだが。

この見せかけの状態は長続きしない。1941年7月、にわかにこの蜃気楼は薄れ始めた。ドイツがソ連を突然攻撃したとき、日本は同じ行動に出なかったのだ。「新秩序」の支持者は、日本のその決定を理解することに苦しんだ。東京のそれまでのイメージが不完全なものであると判明したのである。独・伊・西は中長期的な日本の野望と自分たちのそれが異なっていることをはっきりと悟ったのである。しかも、さらに、枢軸国の勝利は決してやってこようとしないものであった。

- 古い同盟国にとっての新しい目標

1939年春の防共協定の弱小国への拡張は、皮肉なことにその死の宣告であった。ハンガリー、満州国、スペインの加入がもたらした表面的刷新にもかかわらず、協定の目標は記憶の引き出しの中に忘れ去られた。独・伊・日は新しい優先順位を持ち始め、1938年をとおして展開されたプロセスに従いながら、自分たちの敵意を民主主義諸国に向けるにいたった。1939年英仏は、自分たちが全体主義諸国の主要な敵であるという好ましからざる証拠を、以前はソ連が申し立てていたのだが、突きつけられることになった。この方向転換はさまざまな位相に影響を及ぼした。防共協定拡大の直後、5月22日、ローマとベルリン間の枢軸で、「鋼鉄同盟」が結ばれ、それに8月23日、意外な独ソ不可侵条約が続いた。それは一週間後のポーランド侵攻の嚆矢であった。そして最後に、パリ・ロンドンとベルリンの間で宣戦布告が発せられ、ここに第二次世界大戦が始まったのである。

ドイツはポーランド支配のためにソ連との協力を決意していた。そしてその後の民主主義諸国の反応は枢軸国間での優先順位を完全に覆してしまった。戦争への展開は驚きではあったが、説明がつかないものではない。なぜなら、ナチス党が政権について以来、日・独・ソ連間の三者協力は英米の優越に挑戦する唯一の方法として考えられていたからである。例えば、ナチの実力者カール・ハウショーフェルは1934年4月、この最終目標を見据えて、ナチス党と日本軍間の第一回目の秘密協議の場として自宅を提供していた。しかし、最も重要なことは、1939年のベルリンの新政策にローマが、そして2年と少しの後には東京も続いたということである。日本のそのゆっくりとした方向転換は、ためらいに満ちたものであったが、5つの時期に区分できる。それを知ることは、日本の外交政策の展開や、それゆえに日西間の接触の文脈だけでなく、絶頂期にある全体主義国家間の関係を理解する上で不可欠である。

ヨーロッパでの危機を利用しつつ、帝国の立場を強化する可能性を最初に日本に指し示したのが「天津租界封鎖問題」である。事件はこの中国の港湾都市で親日派リーダーが暗殺され、その容疑者を英国が日本当局に引き渡すのを拒否したことから始まった。あきらかに、法の裁きが情け容赦なく彼らに落とされるのを恐れてのことであった。英国の拒否によって、日本が、英国による容疑者引渡しまで、この治外法権居留地を封鎖するという事態を招いた。東京は、国際政治のかなり緊迫した時期に、英国とその同盟者である蒋介石の国民政府を屈服させた。英国は、ヨーロッパにおける敵がその弱さをついて攻撃してくるのを恐れ、封鎖を解除するための艦隊を送ろうとしなかった。その上、天津問題はヨロンドンではヨーロッパの方がアジアよりも優先されるということを明るみに出した。帝国の防衛は、帝国そのものの存続をはかることに最終的に道を譲ったのであった。日本はアジアにおいてますます大きな将来の自由を得ていった。

合衆国は日本のさらなる前進を食い止めることのできる唯一の国として残った。フランクリン・ルーズベルト大統領は、日本の大陸進出以後日増しに親中に傾いていく世論に支えられて、その役割を引き受けようとしていた。1939年6月26日、彼はそうした決意を示して、1911年から有効のワシントンと東京間の通商条約が今後6ヶ月で切れると通告した。この破棄の衝撃は日本にとって致命的である。なぜなら、合衆国で原料の大半を購入できないばかりか、中国大陸での戦争で日本は一層それらを必要とするようになったからである。日本は代わりの市場を見つける必死の努力をしたが、たいした成果はあげられなかった。他方、あらゆる手を尽くして石油のかなりを合衆国から購入し続けた。その結果、時間の経過とともに、攻撃能力を失う前に攻勢に出るという決定をしなければならないと感じるにいたった。天津での日本の勝利に続き、ワシントンは最終的に一つの手段をとった。それは、当時そう言われていたのだが、日本に自分は水が徐々になくなっていく水槽中の魚であると気づかせることであった。そうした認識は最後の瞬間パールハーバー攻撃を引き起こした。勝ち続けることで日本にはさらなる努力が一層必要とされた。

日本の政治的転換の第二はソ連との国境の安定化であった。今回は不快感のほうが先にきたけれど、東京は再びほろ苦い思いをした。独ソ不可侵条約は東京にとってあまりにも不愉快な驚きであり、平村騏一郎内閣の総辞職を引き起こした。彼は就任時にまさに防共協定の強化を目標の一つに掲げていたからである。独ソ不可侵条約で独総統は軍事的にも日本に打撃を与えた。なぜなら、これによりスターリンは、ちょうどノモンハンでの決戦時に、ヨーロッパ国境から注意をそらし、その分アジア国境に集中することができたからである。これは、1939年6月から8月の間、外モンゴル国境地帯で起きた日本軍とソ連軍の衝突事件である。衝突といってもその死者は1万7千人に上り、他の多くの戦いにひけをとるものではない。公式な宣戦布告と伝達手段がなかっただけで、ノモンハンはその規模と重要性からいって、戦闘というよりは戦争である。

西側国境が平静で、モスクワはジューコフ将軍指揮下、日本軍にほぼ40年間で最初の深刻な敗北を与えた。その結果は決定的であった。東京は援軍を送るという対応ができたかもしれないが、独のポーランド進行の報を聴き、自分たちの戦いをヨーロッパで生まれつつあるそれと混同しては為らないと気がつき、9月初旬に退却した。こうして戦いはすぐに終わり、和平が数週間で調印された。ノモンハンは、モスクワと東京間の関係にとってUターン禁止点であった。それ以来両政府ともその緊張の無益さについて熟考し、その敵意を別の方向に向けるほうが有利であると判断したからである。道理はあった。ソ連にとって国境の一つを軽減することは死活問題であったし、日本にも反共の戦いはむしろ不必要な妄想であると徐々にはっきりとしてきたからである。ノモンハンの一年前、同じような張鼓峰での国境紛争でやはり日本軍は敗れていたが、一方南での機会は輝かしかった。なぜなら戦いで常に勝利し、シベリアのステップと比べると戦利品と目されるものも一層興味深かったからである。実際にソ連軍の力を体験してみて、東京はドイツの道をたどり、その対決を同盟国とその帝国にしぼることにした。方向転換は世の支持を獲得するための仮定の一つではなくなった。

第3のステップは1940年7月の近衛文麿の政権復帰である。1939年初めの総辞職以来、いくつかの短命内閣(平沼騏一郎、安部信行、米内光政)が続いたが、支那事変以後確立した路線に代わる方向性も、当時の変わりやすい状況に必要や安定性も見出すことができなかった。近衛の復帰の主な帰結は次の3つである。外交関係における枢軸側への回帰、国内の権威主義の強化、新しい重要人物の入閣。

第一の帰結は、独伊の運命から日本の外交政策を切り離そうとする意図において、それまでの内閣が失敗したことであった。皇室も外交官やその他の主要行政に携わる人物たちも、日本がもし欧州の民主主義国との対決の道をとれば背負うだろう危険に気づいていた。それゆえ関係改善の可能性を模索してきたのである。しかし、他の選択肢の模索は失敗した。なぜなら、ドイツが仏・英・蘭を弱体させれば、それが間接的であろうと日本の利益に資することを忘れることができなかったからである。穏健派からの理にかなった主張や将来への警鐘は、日本軍の短期的利益とアジアにおける「新秩序」の模索を前に、ついに自らを優先させることができなかった。戦争の論理が支配的になった。地球のさまざまな地域から入るニュースからの影響が日増しに強まる世界で、第三帝国の勝利は誰の目にも明らかだった。そしてこの帝国と日本は目標および敵を共有していたのである。

東京は本来の同盟国のその「地位」を拒絶することはできなかった。一方、英国の重要性は仏・蘭・ベルギーが敗北して以降、過小評価されていた。さらに日本は、アジアにおけるヨーロッパ植民地へもの欲しそうなまなざしを向けていた。地域を支配したいという欲求の中、ベルリンが成立したての対独協力政権であるヴィシー政府との何らかの合意にもとづいて仏領コーチシナを占領するのではないかという見通しは日本を不安にさせていた。日本は日増しに親独になっていったが、しかしそこには限界もあった。

ドイツと同様の政治的展開をとげるために国内の改革に着手したことは近衛内閣成立の第二の帰結であった。第一次内閣の総辞職後、近衛は大政翼賛会を組織しながら「総力戦体制」という理念を具体化するために、新体制運動の総裁の地位についていた。これはナチス党やファシスト党とふつう比較される。共産主義者から急進派右翼まで、非常に多様な筋からの人間を一つの理念にまとめ上げ、大政翼賛会は近衛が首相に復帰するや否や、政府への支持を拡大するための主要な道具となっていった。これとともに、体制への異論を排除し、中国での戦争勝利のためにより強力な戦力の準備を可能にするような措置が段階的にとられていった。

近衛内閣の第三の帰結は、二人の急進的な人物の入閣である。一人は陸相・対満事務局総裁となった東条英機で、もう一人は外相に就任した松岡洋右である。東条は元統制派のメンバーで、満州派の創設者であり、中国における日本の拡大を熱烈に擁護していた。松岡は1933年満州事変を機に日本が国際連盟を脱退したときの外交団長で、満鉄(南満州鉄道)総裁を務めていた。彼はまた満州国建設の主要な擁護者の一人であった。満州は日本において、将来の自給自足、総力戦を可能にするだろう無尽蔵の資源の地として構想されていた。松岡も政党解体の動きに積極的にかかわったが、彼の主な貢献は欧米諸国を取り扱う際の彼の経験にあった。ワシントンは、アジア南東部にあるオランダや英国植民地が攻撃にあった場合は、自動的に戦争に突入すると警告していたが、松岡によれば、日本は何進をやめるべきではなかった。なぜなら、それは対等な立場の敵を相手にしているということを(アメリカ側に)最もよく分からせる方法であったからだ。

敵との正常な関係を回復するには、これらの国が日本の強固で決然とした態度に遭遇するしかなかった。いかなる戦術的な駆け引きがより適切であるか、交渉に際してのどのような宣伝に訴えるか(強硬であるというイメージを示すか)について日本人の間でも意見が分かれていた。松岡は外務省を刷新した。彼の強力な個性で自分の重要性を引き立たせ、新しい政策の旗頭になろうとしただけでなく、その実現のために、ドイツへの接近を遅らせようとしてきた外交官の多くを更迭した。その結果、枢軸との関係は、1936年の防共協定交渉時のようにもはや軍人ではなく、外務省主導のもとで行われたのである。新しい戦略的同盟は松岡が直接交渉し、人的・政治的コストは非常に大きかったものの、外務省が政治の舞台中央へ復帰したことを示すものであった。

三国同盟はかつて防共協定に署名した国々の結びつきを強化するにあたって第4の局面をなしている。1940年9月27日、日・独・伊によって調印されたこの協定は待望の勝利後の各自の勢力圏を確定した。防共協定とは異なり、その目的はソ連を締め付けることではなく、日増しに拡大する合衆国の干渉を押さえ、さらには原料輸出に対する規制強化の撤回さえも目論むことであった。三国同盟は技術的に言って、完全な軍事同盟ではなかった。同盟国は、もしメンバーの一国がその時まだ戦争に参加していない国から攻撃されれば、政治・経済・軍事的なあらゆる手段を持って互いに援助しあうことを約束していたが、その軍事的義務が直ちに発生するということはなかった。日本は紛争に参加するかどうかの決定を自主的に行うことが可能であった。むしろ、その性急な結論や条文の詳細における杜撰さから判断すると、この協定は「経済的見地からの」イメージを投げかけようとする広告的・宣伝的努力であるといえる。同盟国間の協力は、どちらかというと異なる形での言葉の範囲内にとどまっていた。というのも報道機関は抑制された調子を装い、1938年にローマが防共協定に参加した時のときのような大衆的な祝賀の表明はなかったからである。イタリアの政治的凋落への丁重さ、ファシストによるあふれんばかりの宣伝は過去のものであった。

ローマは確かに、それまで蓄えてきた巨大な政治的富を短期間で失っていた。ヒットラーとスターリンの合意の後の1939年、(イタリアが)日本にとって唯一真の友人であるという発言から、イタリアは第三帝国の影に1941年入ってしまった。理由は多くが政治的なものであった。敵を苦しめるために東京に依拠するという発想は天津危機以後その有効性を失った。なぜなら、アジアにおける危機を追い払う前にヨーロッパでの脅威に全力を注ぐという英国の決定が、その艦隊を二分させるために同時に二つの危機を作り出そうとするイタリアと日本の思惑を蹴散らしてしまったからである。イタリアとギリシャ間の戦争で東京は中立を宣言し、その目標の優先順位がまた一つ明らかになった。最近ヨーロッパで購入し、ギリシャ船籍の船で運ばれて来ることになっていたくず鉄の到着を日本は心配していたからである。日本政府は、船が無事に商品を引き渡し、次の目的地――連合国側の港であろうと――に向けて出港できるよう、あらゆる種類の保障を与えていた。しかし、中立の主な理由は明らかであった。イタリアの軍事的大敗を喫したことは、大国というイメージとゆがめられた現実との間のあまりにも大きな乖離を明らかにしたのであった。ローマは泥足の巨人で、1941年夏からイタリアの外交官たちは、からかいの対象とは行かなくても、無視されることが多くなった。

反響から米英との対決への日本のこの方向転換の最後の局面は、1941年4月の日ソ中立条約の締結であった。東京・モスクワ間の関係は、満州国とモンゴル間の国境合意に到達した1940年夏、はっきりと改善の兆しを見せていた。さらに、サハリン島での鉱山採掘許可や太平洋北部での漁業など、古くからの問題の合意に向けて交渉も再開された。その後、日本には三国同盟でソ連との均衡をはかる仲介役という奇妙な役割が回ってきた。ただ、スターリンは日本の友好的な思わせぶりを信用することはなかったが。そして最後に、松岡の重要なヨーロッパ訪問がくる。旅の途中立ち寄るモスクワで、松岡は日ソ両国の関係を「調整する」ためにソ連との交渉に入るという権限を付与されていた。ソ連指導者たちとの会談後、ローマ・ベルリンを訪れたが、そこでソ連への攻撃が近いことをまったく知らされずに、松岡は帰路再びモスクワを訪れ、1941年4月13日日ソ中立条約に調印し周囲を驚かせた。両国は今後5年間、一方が一つまたは二つ以上の第三国より軍事攻撃の対象となる場合には、他方は該紛争の期間中完全に中立を守ることを約束した。中国への支援を中止するようソ連を説得する必要性からこの条約を正当化しつつ、日本は南進への自由裁量をえて、北部国境の緊張から自らを解放することができたのである。

松岡はヒットラーに、彼のソ連侵攻時にようやく克服できることになる、あの世に聞こえた驚きを与えた。ドイツのソ連侵攻でもって力関係の地図は急激に書き換えられた。日本はロシアを徹底的に敗北させるという古い望みをまた持ち出さざるを得なかった。数週間で新しい不和が引き起こされた。日本は、モスクワが戦い続けていることを確認した後、南進を続ける方を選択する決定をしたのである。それで、こうした玉突きのような外交にもかかわらず、中立条約は第二次世界大戦を通じて最もよく維持された条約の一つとなったのである。スターリンはここから最も利を得た人物である。というのも日本が南進に固執したおかげで、ヒットラーとの戦い集中できたからである。12月にはパールハーバーで新しい衝撃が走る。世界の悲喜劇は終わりがないかのようであった。

- 膨らむ野望

国際社会は特別な瞬間にあった。変化は急激で、すべてがどう終わるかを予測できる者はいなかった。ドイツ軍が進攻を続けるにつれ、勝者と目される者の期待は膨らんで行き、常勝への喜びだけでなく、過去の欲求不満への償い要求があらわれて、自制を失っていった。大日本帝国の野望にも同じことが起こった。フランスとオランダの倒壊および英国の甚大な被害は、日本の目に「一生に一度の」好機と映り、そのおかげで日本は中国における最終的勝利だけでなく、無防備な南東アジアの植民地への支配も得ることができるであろう。そして手に入るものすべてを。三国同盟の交渉で松岡外相に渡された文案には、東京が手に入れようとした領土のリストがあったが、それらは日本の桁外れの野望を示している。それによると、旧ドイツ領ミクロネシア(すでに国際連盟の委任統治Cとして帝国の手にあったが)の承認だけでなく、インドシナ、仏領ポリネシア諸島、タイ、マレーシア、ビルマ、英領ボルネオ、蘭領東インド、オーストラリア、ニュージーランド、そしてインドに要求が及んでいる。その上この長いリストの終わりには、万が一の場合に備えて「等など」と書き加えられていた。どうなるか分からないこの変動の時代を前に、要求には限定を設けないほうがよいから。

しかし、この夢や展望の向こうには、中国においてさえ日本の野望がかなわないという現実があった。軍国主義者は、ヨーロッパの枢軸の勝利という状況と二つの具体的理由にしがみつき、最終的には勝利するという信念を失わなかった。理由の一つは、支援を立たれると中国の民族主義者たちは資源を使い切ってしまうだろうという可能性と、もう一つは王精衛の背信後の内部分裂である。「支那事変」後、中国は共産主義者、民族主義者、そして親日派という三勢力間の内戦に陥った。「仲違いさせ、勝利せよ」という政策はたぶん成果をあげて終わるであろう。仏領インドシナはこの時期日本が好んで活動するもう一つの舞台であった。日本は、中国国民党政府に対してそこに軍隊を派遣するため、フランス人将軍たち、そして地元当局と最初の合意に達した。日本は最初飛行場の建設と軍事施設の維持を求め、民族主義者への支援が南から行われるのを阻止しようとした。しかし、時の経過とともに更なる譲歩を引き出し、南から中国の敵を攻撃するためにインドシナ通過の権利を獲得した。日本の侵入はヨーロッパでのフランスの敗退と、アジア領域でのフランス当局の協力的行動によって容易になったと思われた。

英米の反応があった。インドシナでは米国が日本への鉄の輸出を禁止し、英国は「ビルマ街道」を再開した。それは重慶の国民党政府への唯一確実な供給ルートであった。日本の進攻は実施されたが、しかし決定的敗北を引き出すことなく、ますます重荷を抱えることになった。

ドイツ軍によって侵攻された宗主国オランダの植民地東インドは、もうすこし抵抗した。そこはインドシナより戦略的にずっと重要な目標であった。なぜなら日本は米国から拒絶された石油を得ることができるからだ。この目的のため複数の外交使節団がバタビア、現在のジャカルタへ送られた。しかし、オランダ人統治者たちは、かなりの量の供給を拒否した。その理由は、一つにはロンドン亡命政府に忠実であろうとしたためで、もうひとつは、日本の関税政策が中国への輸出に利するものであったため、日本には石油代金を支払うための強い外貨が残されていなかったからである。これは東京で外交交渉に努力してきた勢力にとっては打撃となった。オランダのこの拒絶が軍国主義者たちに有利に働いたからである。強引な侵攻が製油所や油井を破壊することになっても、ますます増大する燃料の必要性から、現在のインドネシアを軍事的に占領する以外の道は残っていなかった。そして、そこに到達するためには、途上にある領土を征服しなければならなかった。全アジアが日本の支配下に落ちる何らかの理由があったのだ。

ヨーロッパでも帝国の野望は今にも達成されそうだった。ナチス・ドイツは待ち望んだ民主主義帝国の最終的敗退から成果をもぎ取ろうと先頭に立っていた。ヒトラーの考えによれば、その野望の主たるものとはドイツ民族が権利として当然もつ居住地、つまりチェコスロバキアのように彼らが少数派である領域においてその生活圏を拡大することにあった。しかし、生活圏拡大という理念はロシア、あるいはスラブ民族によって占領されている領土を主に念頭においていた。1940年夏のフランス占領は、ヒトラーに考えを変えさせ、アフリカ領土ベルトまでを視野にいれたいわゆる中部アフリカ計画により重点をおくようになった。それは、ベルギー領コンゴ、仏領赤道アフリカ、そしてアフリカ南西部における旧ドイツ植民地、現在のナミビアをも多分含むカメルーンからアフリカ東海岸までの広大な地域である。さらに、モロッコの大西洋岸(アガディール、モガドル)やカナリア諸島における商業上の特恵や海軍基地なども含んでいる。確かにこの中部アフリカ計画がヒットラーにとってどのくらいの間優先事項となっていたのか、どの程度練り上げられたものだったのか、そしてどの程度考慮に値する実現可能なものであったのかは分からない。多分、長期計画として、また米国という未知の敵対者を阻止するために想定されたものであろう。とにかく、英国の敗北とその植民地の接収が必要不可欠の条件であった。

一方、スペインもあふれんばかりの帝国の野望を抱えていた。それは、アルフォンソ13世時代からの伝統的な権利回復というだけでなく、チャールズ・T・パウェルが言うように、「狭義のイデオロギー的符丁としてよりも一人の老練なアフリカニスタの願望に沿ったものであると理解するべきだ」。こうした野望を確信しているアフリカニスタの将軍であるフアン・ベイグベデル・アティエンサを外相に任命したこと、1940年にタンジールを占領したことは、スペイン政府の執着を示すものである。スペイン帝国の野望はフェルナンド・マリア・デ・カスティエーリャとホセ・マリア・デ・アレイルサによる「スペインの復権要求」という著名な本に明らかである。「イベリア半島内では、ジブラルタルの完全返還。

アフリカ大陸ではアルジェリア西部と、われわれのイフニ、リオ・デ・オロ領有に不可欠の緩衝地帯をスペインの主権下に組み込むこと。そうすればモロッコに関して、地中海から大西洋につながる道ができる。英仏がギニア湾でわれわれから奪った領域の返還。最後に、モロッコの保護領をセリフィアノ帝国範囲への完全拡大、もちろんタンジールも含んでいる」。

こうした野望は、今となっては現実性のないものと思えるのだが、マドリードにとって優先目標であった。しかし、ドイツや日本と違い、スペインの期待は敵の抵抗にあうだけでなく、同盟諸国自身の意志にも従属させられていた。ドイツは一番の不安定要因だった。なぜなら、ヒットラーは最低でも第一次世界大戦で失った旧ドイツ植民地の回復だけでなく、同時にアフリカに新しい勢力地図を作ろうとしていたからである。そこでドイツは領主であり、もし運がよければ分配可能な何らかの領土が残るかもしれない。第二の不安定要因は、新秩序のための戦いにおける「弟分たち」であった。ファシスト・イタリアもまた北アフリカにおける新しい植民地獲得に意欲的だった。しかし、スペインの期待はペタン老将軍の対独協力政権のそれと主に重なっていたのだ。スペインが欲する領土の多くがフランスの支配下にあっただけでなく、ヒットラー自身がもうすでに不安定となっている勢力均衡においてさらに付随的な変化を引き起こすよりは、それまでの状態を維持する方を好んだのである。さらに1940年、ペタンに忠実な駐屯軍がダカールで連合国の攻撃を撃退したことは、枢軸の国境が性急なスペイン人よりも猜疑心のつよいペタン政権下のフランス人によって守られていたほうがよいとドイツに判断させた。スペインは全体主義的な色彩に染まり、ヒットラーに対する賞賛を惜しまなかったが、その軍事力には疑問が残ったのである。さらに、連合国に対する枢軸の勝利と平和のあかつきに、各友好国の要求をいちいち聞き入れていたら秩序は全く定まらない。また、ベルリンが和平交渉で大英帝国の維持を持ち出すことも考えられた。もちろん枢軸の勝利の場合ではあるが。しかし、それに対する疑いもまだ晴れたわけではなかった。

スペインの帝国的野望は、確かにトランプの城のようにもろいものであった。切に望まれるロンドンの敗北だけではなく、ドイツの勝利が完全であるかどうか、平和の到来時にヒットラーがスペインの要望を承諾するだけの寛容さを示すか、分配をめぐりイタリアやフランスとの間で合意が成立するかどうかにかかっていた。これらはすべて、その土地に住む住民が自分たちの将来を決定することに関心があり、そのために戦いさえ辞さないということを忘れた上でのことである。その数年前までアブデルクリムが示したように。しかし、スペインの将来への願望は実在したのであり、マドリードが当時とった中・長期的決定にかなり影響した。こうした困難な目標にもかかわらず、帝国の野望はマドリード政府に強い息を吹き込み、スペインが日本に接近する強力な動機となった。同じ敵を持ち、両者とも利益を引き出しうる同時的戦いにおいての共力作用が期待された。それは宣伝戦を勝ち抜かねばならない必要があった。ここではそれを分析しよう。

- 反共主義から連合国に対する戦いへ

比類のない野望の変わりやすい状況を前に、宣伝も転換し新しい政治目標に適合されなければならなかった。相手のイメージを改善することが主たる動機であったから、宣伝で日西の友好がさらに一層促進された。イデオロギー的に近い国であったのみならず、反同盟国という同じブロックに属していたのである。当時フランコ体制を支持するスペイン人ならば、誰しも二重の意味で親日でなければならなかった。つまり、反共産主義者と反(帝国主義的)民主主義者として。日本についても同様のことが言える。モスクワといわゆるABCDに反対し、世界でより良い「ステータス」を渇望していたのだから。宣伝と投げかけたいイメージは、こうしたレンズを通して人は外界を認識するのだが、自分たちの理念を同じ方角に向けて推し進めるものでなければならなかった。なぜなら、スペイン人も日本人も同じ敵、同じ目的を共有していると感じていたから。日本におけるファランヘ党の代表、エドゥアルド・エレーラ・デ・ラ・ロサはこうした考えを持つ一人であった。彼は数年後日本の反西洋主義に遭遇したときも、「スペインの主要な敵」は英米であると「個人的に」考えていることを表明しつづけたのである。

こうした観点で相手国からのニュースは受け止められた。最も興味をもったのは、自分たちの賭けが成功していることを確認する内容のものであった。スペインの新聞が植民地帝国、特に英国によってアジアがなめている辛酸について好んで解説する一方、日本の新聞はスペインが枢軸寄りにいっそう関与することを示す出来事すべてに注意を払っていた。

相手国が第三者に対して与えるかもしれない打撃に関心を向けていた。1939年春から夏にかけての天津危機に関する「アリーバ!」紙の報道はその一例である。なぜならこの市が中国におけるヨーロッパの影響力の拠点であることを示そうとし、次のように結論付けていたからである。「今のところひびが入ったのはただ英国の権力だけである」。スペイン人は単にニュースを聞くだけでなく、彼ら自身の願望が最適な結論に至るために必要なデータをそこに見出そうとするかのごとくであった。ローマ・ベルリン枢軸成立後の1939年5月の報道、「合意は英国に対する断固たる返事であろう」もまたその一例である。「アリーバ!」紙は日本の支持を当然としていた。当時東京はその同盟関係から距離を置こうとしていたにもかかわらず。日本でも自分たちにより直接的影響のある出来事を追っていた。好まれたのはジブラルタルの陥落可能性である。東京「読売新聞」は、例えば、セラノ・スニェルのベルリン訪問を利用してあるニュースを掲載した。「スペインのジブラルタル攻撃の日は近い」というその結論は、自分たちの願望を維持するのに必要な材料を提供していた。願望が事実よりも勝っていた。

不協和音のニュースはしたがって、省略されたか人々の期待にうまく沿うように脚色されていた。例えば、スペイン人は枢軸に参加することに反対している、さらにドイツは「一時的な参加は歓迎されないだろうことをスペインに知らしめ」ているという横山公使の発言は無視された。脚色の一例として反共産主義の指導者である猪股のスペイン訪問をあげることができる。彼はスペインの同じような理念を持つグループによって招かれたのだが、インタヴューをついに受けなかった。というのも、彼に関するバルセロナの新聞記事は「ある部分は消され、他の部分は捻じ曲げられていた」からだ。どちらの国も、異なったやり方ではあるが、相手国の動向を利用して、自分たちの期待を裏書きしようとした。宣伝は隅に追いやられていた側面を回復し、以前は忘れ去られていた情報を利用し、あまり都合よくない状況をごまかすようになった。それが宣伝の本来の機能であるから。

1.2.1.新しいイメージ

宣伝はこの数年間、変わり行く必要性に合わせられた。取り巻く状況がその仕事をやりやすくした。一つには、しばしば願望が現実よりも優先されたからであり、またメッセージは繰り返されればされるほどその効果が増すからである。これは、ヒットラーからゲッペルスまでナチスの宣伝者たちがよく知っていることである。さらに、イタリアの例に倣って、軍事がこうしたイメージを支えた。この時期支配的であった相手国のイメージは、「第二世代」のものである。それ以前の準備段階の産物であり、軍事的側面を称揚するために特に適した状況の産物である。日本人に関するスペインの描き方の主な特徴は、近代と(スペインとの)歴史的結びつきという点である。しかし、微妙なニュアンスに欠けた最小限の基本的知識の産物といえる。こうしたものを一つ一つ別個に見ていこう。

当時、戦士の価値を称揚することはわりあいに普通であったが、各国で異なる側面を持っていた。スペインでは軍事的勝利への賞賛と武士道への言及が目立っていたのに対し、日本では武勇と騎士道精神が強調された。しかし、お互いの賞賛は表面的なものでしかなかった。アジアの軍人たちはここ50年間で長い勝利のリストを持っていたのに対し、スペイン軍はその時期、外国の支援で自分たちの兄弟に対する「民族的」勝利を除けば、敗北しか味わったことがなかった。。このように、双方の立場は釣り合いが取れていなかった。

スペインの軍人筋では中国における勝利が賞賛されていた。特に、対1904~1905年のロシア戦における日本の戦略が特に賞賛され、軍事学校では陸軍と海軍との間の完璧な連携であると教えられた。海軍提督カレロ・ブランコは、当時すでにフランシスコ・フランコ将軍の強力な助手であったが、日本の功績に対ししばしば賞賛を惜しまなかった。ある書簡では、20世紀初頭の日本の戦いを当時中国で行われていた戦いと比較し、「35年後、われわれは当時の基礎の確かさと、また一民族がどこに向かうべきかを知り、その目標に到達せんと欲する時、労働と粘り強さがもたらすすばらしい成果を確認できる」。サントーニャ出身のこの海兵は、一見したところ、日本の最終的勝利とその理由についていささかも疑いを抱いてはいなかった。

大名という封建領主への忠誠、その義務への没頭というサムライの古い倫理的おきては、スペインが日本を賞賛するときに使うもう一つのイメージであった。宣伝のイデオローグたちが必要としたそのままに、戦いにおける日本人兵士の道理や動機が改めて語られた。この理想的人物像が掻き立てた興味の最もよい例は、新渡戸稲造の『武士道 日本の魂』の出版であった。1899年に書かれたこの本は、膨張主義への道を邁進する日本において、伝統の再定義という明らかなプロセスの中、この規範を日本文化の最良で最も価値あるものと賞賛した。1908年にスペイン語に訳され、それ以来その叙事詩を思い出させる数多くの論考が現れた。それゆえ、この章で扱っている時代のイメージでもっとも顕著なのは、祖国に命をささげるサムライのステレオタイプの出現ではなく、こうした認識に対する公的な支持である。1941年の出版を日本が支援したこと―本の普及を「願っている」とはあるが、そう記されているわけではない―においても、またミリャン・アストゥライ将軍―彼は外人部隊の創設者であり、1936年の蜂起後、フランコの報道・宣伝の責任者でもあった―の序文においてもそう確認できる。序文で彼は次のように述べている。「トレドのアルカサルにある陸軍歩兵仕官候補生に対する道徳教育で、私は大いに『武士道』からインスピレーションを得たし(…)、外人部隊の信条、つまり戦闘と死、規律と同朋意識、友情、忍耐強さと頑丈さ、戦火に赴く覚悟といった部隊の精神について、私は『武士道』に依拠した」。この軍人は確かな記憶という点では優れていないし、『武士道』が彼の人生でそれほど決定的であったとも思われない。しかし、この一節は当時の決定的な時期に、彼が信じるに至ったもの、あるいは人に信じさせようとしたものについて語っている。

日本はまた、スペイン的なるものと軍事的なものとの結合についても範を示した。この意味で、フランコが日本から贈られた3つのものが顕著である。彼のために特別鋳造された日本刀。建武の中興のために戦死した14世紀の伝説的な武将である楠正成のブロンズ像。尊皇攘夷(天皇を敬い、外国人を排除する)運動の思想家であった吉田松陰の胸像。最初のものは祖国会(名古屋の愛国的青年団)が、二つ目は日独伊友好協会(日独伊防共協会)が、胸像は山口県下関市が、「偉大政治家、勇敢な軍人」であるとされたフランコに対する献辞とともに、愛国主義の力により自分を克服し、国際共産主義を打倒した国に対する日本愛国主義の記念として贈ったものである。

時代との関わり合いは明らかである。しかし、スペインの武士道に対するイメージに日本で対応するものは騎士道精神のそれであった。横山正行公使は『都』新聞にスペインでの滞在の印象を書いている。「スペインは戦いを愛する。スペインでは今日その騎士道精神が復活する傾向にあり、それゆえ日本の武士道に関心が高まっている」。さらに、1940年のスペイン経済ミッションをまえに、「月桂樹と、サムライの心と響きあう日本の桜とをむすびつける高貴なスペイン」に乾杯をした。それは、軍事的要素を介して互いの結びつきを構築し、宣伝における協力を強化しようとする共通の打算から生まれた騎士のイメージであった。この騎士のイメージは「武士は食わねど高楊枝」という日本の格言を思い出させる。その尊大さと過去の思い出が最大の資産なのである。

他の同盟国は、それぞれに弱いスペインという像を抱いていたが、日本はそこまで極端ではなかった。逆に、東京はスペインに対してもっと練り上げられた政策を持っていた。宣伝は相互関係の中でそれほど大きな比重を占めていなかったし、ラテンアメリカへの架け橋としてスペインを利用しようとする見方を決して見失わなかった。それは経済ミッションについて話すときに見てみよう。さらに、フランコ将軍の巧みな戦術に対する賞賛者はいたけれど、弱さと数多くの敗北という記憶が支配的であり続けた。この一世紀間にスペイン軍は合衆国からタガログ族まで実に雑多な敵の手で多くの敗北を重ねたのである。同様に、キューバやモロッコなどの半植民地反乱を迅速に解決できなかったことも思い出された。すでに松岡はスペインに関する有名な引用で、1898年の米西戦争の敗北やフィリピンでの混乱を極めた植民地支配の終わりについて述べているが、これらは東京にマドリッドが彼らと同等の高みにはいないと感じさせるものであった。

大戦開始時にスペインの宣伝がもっぱら取りあげた日本の二つのイメージがある。技術発展と歴史的結びつきというイメージである。科学技術の発展は日本への賞賛の基本的なもので、この国に関するニュースのかなりの割合を占めている。政治的利害関心が有利に働かなくなった後でさえ、「われわれは、地球の広大な領域に科学の光を投げかけようとする帝国を前にしている」といった類の賞賛は続いた。このスペインの関心には、単なる知的好奇心や友好国への賞賛という打算以上のものがあった。なぜなら、スペインは自給自足体制を確立するための解決として当時流行っていたアウタルキー理論に駆り立てられていたからである。友好国からできるだけ多くのことを学ぼうとしていた。そして日本は、スペインが自足経済の道をとろうとするならば、かならず必要となるその技術発展で支援してくれる主要国の一つであった。日本への経済使節団のメンバーが日本の産業とその技術発展を学ぶことに関心をもち、同時に最大限可能な情報を得ようと戦略を練っていたことは、日本についてのこうしたイメージが有効であったことを良く示している。発展に対するスペインの自己願望が、結果として伝統と近代性をあわせ持つという日本解釈を不必要に長引かせることになった。なぜなら、その近代性は直接スペインを利するかもしれなかったから。

同様に、日本との歴史的結びつきには、単なる歴史の知識以上のものを読み取れる。当時はスペイン人征服者たちの栄光を大いに楽しみ、アジア、太平洋の偉業が特に強調される風潮であったが、その一部を成している。その良い例がすでに述べた『スペインの権利復活』という本の中に見出せる。そこではコーチシナ戦争(1857-1862年)について一つ章が割かれている。著者であるカスティエリャとアレイルサは序章で、そのエピソードが世界を股に駆けたスペイン人の冒険の数々と豪胆さの例とし、しかし、それによってインドシナにおけるフランスの領有を窺う魂胆はないと述べている。とにかく、アジアに関する論がスペインの新国家の野望に関する本に含まれているということは興味がつきない。同様に、アメリカと太平洋におけるスペイン人の歴史に関する一連の記事が、当時のスペイン外交政策を理解する上で最も重要な雑誌『ムンド』に掲載されたのも同様である。1940年4月に登場したムンドは、同年10月から「太平洋におけるわれわれの支配の歴史」と呼ぶものに関する年代記を掲載した。この雑誌は1941年9月から週刊誌になり、かなりの期間続いた。例えばある記事は「太平洋は、16~18世紀の間、スペインの大きな湖であった。文明化という事業目的でそこを通ったのは、スペイン人とポルトガル人だけである。当時、フランス船も、イギリス船やオランダ船もその波を切って進むことはなかった。発見と征服以外に、スペインはもうひとつ別の画期的な事業をやってのけた。それは1540年、フランシスコ・ザビエルによる日本のキリスト教化である」。この覇権は16世紀に限られ、他のヨーロッパ諸国の船も、彼らは都合良く「海賊」とよばれたのだが、時折通ることがあったことを思い出す必要があろう。スペイン人宣教師や聖フランシスコ・ザビエル、キリスト教殉教者たちの所産としてのカトリック信仰への言及と同様に。要するに、この過去の関係を介して、現代の結びつきへの関心や、ついでに現在のアジアの政治に対するフランコ新政権の関わり合いを示そうとしたのである。

それにもかかわらず、太平洋での過去の偉業を思い起こそうとするこの試みの最終的な理由ははっきりしない。太平洋戦争が勃発した後、『ムンド』紙はこれらの記事が「極東からの憂うるべき知らせが時局に与える今日性に促されて」始まったと述べた。そして「その水域にわが国の国旗がもう50年近くも見られないが、何世紀にもわたる輝かしい歴史がもたらす精神的プレゼンスは続いている。それゆえ、この戦いの真只中、わが国の歴史の忘れがたい挿話を想起させるこうした記事を掲載し続けるのである(…)」と続けている。

過去を思い起こしながら将来への賭けもしている、と付け加えられるだろう。確かに、これら一連の記事は偶然や感傷の産物ではない。これらの記事が1942年に突然中断されたのが、セラノ・スニェスが外務省を去ったのと時を同じくしていることからも分かる。その後しばらく時を経て再び掲載が始まったが、頻度は減り、あきらかに

というだけの目的で行われた。帝国の夢は決してしぼみはしなかったが、最も強く想起されたのは1940と42年の間であった。スペイン当局の宣伝によって繰り返されたこの日本に関する3つのイメージは、世界大戦の勝者は枢軸国であるという認識を世論に高めようとするよう仕向けられていた。

1.2.2.行き過ぎ

これらのイメージをより詳細に観察すると、その親日は極端であることが分かる。当時の特異な政治状況からスペイン右翼がとりうる姿勢よりもはるかに好意的な立場を擁護するにいたった。これは例外的な事態であり、いくつかのイメージの中に具体的に現れている。最初、アジアにおける西洋の連帯との関係において、次に地理から日本をはずし、最後に類似性を大げさに論じる。これらがいくつかの政治決定を導いたからには、慎重に分析する必要がある。

第一に、中国で共産主義が広まったという認識がスペインの指導者の間で強まっただけでなく、その地域全体に広がった。アジアにおける共産主義の躍進は「パクス・コロニアル(植民地の平和)」がいったん死に瀕すると打ち破ることが不可能であると見られ始めた。週刊誌『ムンド』の報道記事ははっきりと次のように述べている。「アジアにおけるヨーロッパの影響は減退しつつある。モスクワを首都とするアジア合衆国をつくるというソビエトの古い夢は潰えた。イスラム教徒やインド人、中国人、彼らは別の世界を形作っているが、ヨーロッパの影響力が消えた日には、おそらくわれわれの敵となるであろう」。ドイツやイタリアによって示された道をたどる必要から、スペインは日本の進出をソビエトに代わる唯一の選択肢とみなすにいたった。西洋列強の凋落を喜ぶと同時に、それを回避できない傾向であるとみなしつつ、中国における治外法権と門戸開放システムの終わりは間近であると確信していた。東京だけがモスクワに対抗できる。それゆえマドリードはアジアにおける西洋の一国として享受してきた特権を遅かれ早かれ放棄せざるを得ないと考えたのである。こうした考えはホセ・マリア・コルデロ・トレスによる『スペインの普遍的使命の諸相』に見受けられる。この本は、その出版年が1942年と一つの周期の最後にあたるため、歴史学研究者からあまり取り上げられないが、日本に関する当時の見解を理解する上で基本的なものである。この本には「『白人の連帯』とよばれるものは、それほど遠くない過去にスペインを太平洋から追い出した国々が宣伝の武器として今まで使ってきた」という興味深い一節がある。世界大戦の他の局面でこれに賛同するフランコ主義者はほとんどいないだろうことを鑑みると、これはその時期特有のものである。政治的理由、しかしなによりも野望が、マドリードをしてヨーロッパ旧植民地に対抗する日本の支配の方をはっきりと望ませたのである。

こうした力学の結果、今日では第三世界への連帯とも受け取れるようなスローガンが叫ばれたのである。ファランヘ党機関紙「アリーバ」に1943年掲載された「枢軸諸国はインド人民が彼らの希望を達成するのに協力する」はその最も顕著なものの一つである。記事はベルリンと日本軍によって支援された独立派指導者チャンドラ・ボースを賞賛していた。しかし、当時の報道はイギリス支配を窮地に追い込める人物なら、マハトマ・ガンジーのように、だれでも賞賛したのである。奇妙な状況であった。特殊な政治状況の下、こうしたファランヘ党の賛辞は人目を引いた。なぜならガンジーやネルー、あるいはボースさえインドに権威主義体制を敷こうなどとは思わなかっただろうし、それ以上にスペインや独伊の全体主義者は植民地主義に対し倫理的慎みを少しも持ち合わせていなかったからである。ましてや植民地住民の政治的権利や福祉などに対する配慮などなおさらである。ヒトラー自身日本の政策を支持するこうした矛盾を認め、「基本的なことは勝つことである。その目的のためには悪魔と手を結ぶことも全く辞さない」と、自身の対インド政策では当座の目的を優先させた。日本の宣伝の内容は、長期的には逆効果であるとされながらも、確かに枢軸国によって取り上げられた。全体主義の帝国主義者たちは政治的必要から確信的反植民地主義者と共寝した。ただし、それぞれの行動範囲が重ならない時にかぎってであるが。

スペイン人の間での日本のイメージは、第二に、他の東洋の諸民族との差異化に至った。積極的な理由だけではなく消極的理由からも。内戦の間に生まれ、その後急進化していく過程の中で、日本はアジアという概念とますます同一化されていく悪に対抗する、積極的で反共産主義的な重石となった。

フランコ体制下のスペインで、こうした目的のために「オリエンタル」という用語を使用することは、内戦期に受け取った(モロッコからの)支援やスペインは枢軸国とアラブ諸国との架け橋であるという自負からも不都合であった。一方、「アフリカの」という言葉も温情主義(パターナリズム)を想起させ、すでに存在する植民地に対して都合が悪かった。結果として、「東方の野蛮」というありふれた用語を使い、将来の同盟国に対してはあまり中傷的でない表現を使い分けなければならなかった。アラブ諸国の場合にはそれほど困難ではなかった。なぜならモロッコ戦争で良い近東人と悪い近東人とを区別する必要がすでに生じていたからだ。ホセ・アントニオ・プリモ・デ・リベラ自身がアリカンテの監獄で「ゲルマン人とベルベル人」という題の文書を作成し、そこで、文明化されていない「ベルベル的な」スペインに対抗するアーリア的スペインについて言及している。またエルネスト・ヒメネス・カバジェロ、―彼はフェルミン・イスルディアガ神父と共にフランコ総統の主要な賛美者の一人であるが―、共産主義者について「またもや東方人である。紛れもない東方人がスペインへ戻ってきた」と書いていた。ファランヘ党の文案者たちは「モーロ人」と「アジア人」とを区別し、バルカンからはじまるヨーロッパへの「アジアの侵略」、そしてイベリア半島からはじまる「黒人とベルベル人」のそれに対する不安をほのめかしていた。こうして「オリエンタル」というイメージはあまりにも身近すぎまた幅広いものであったので、別の用語の使用がのぞましかった。

それゆえ「アジア的」という言葉がこの時期に最適のものとなった。それは経済的遅れ、従属、野蛮、異人種、共産主義、遊牧民、黄禍、未知の恐ろしい諸民族による西欧への実際的脅威などを意味していた。そうして、1939年、ドイツによるポーランド侵攻直後に起こったソ連・フィンランド戦争へのスペイン政府の公式発言において、この用語が使用された。「アジアの野蛮に対して戦ったスペインは、フィンランドの人々への深い親愛の情を示す」。1941年、ロペス・イボルという精神科医は西洋の問題に関するスペイン人の倫理的「パトス」について語り、「カトリック者としての尊厳をもって」生きるか、あるいはそうでなければ「アジアの共産主義者の一ジンギスカンの奴隷と成り果てるか」と述べた。

この有名な精神科医は、その後論調を変えなければならない場合に備えて、尻尾をつかまれないような話し方をしていた。次にどんな宣伝の転換がくるか誰も分からなかったのである。

日本は、そのアジアのイメージの対極になりつつあった。過去にモンゴルの侵入に対して戦ったからというより、政治状況、進歩や工業発展というイメージ、それ以前の時期に中国との関係上役立った認識上のバランスをとるという必要性などが、日本がアジアと同一視されることを妨げるのに役立った。日本は友人であり反共産主義であると受け取られていたから、「野蛮な」近隣諸国と同じ形容詞を当てはめることはできなかった。最も興味深いテキストの一つをヘスス・パボンが雑誌『頂点』に書いている。「共産主義は西洋の帝国主義に対する東洋の革命主義の勝利においてのみ可能であろう。それは世界がロシアのインドの、中国の支配に下ったとき発生するだろう」。日本は弁証法上の逸脱を意味し、その結果政治的・イデオロギー的一貫性の無さを後から正当化しなければならなかった。日本が反共主義で、しかも西洋から学んだおかげで進んだ国であるならば、それがアジアに位置することは地理上の過ちとして理解されなければならなかった。それは辻褄合わせのプロセスであり、歴史上それほど異常なことではなかった。ましてや独裁期においては。日本人自身が同じような自己認識をもっていたのである。

この時期の行き過ぎたイメージの第三は、類似性を追い求めようとすることである。外交の首脳たちも、他の多くの人同様に繰り返しそれを行った。例えば、マドリードの日本公使須磨ヤキチロウはイエズス会士モイセス・ドメンサインの『日本、その発展と文化、宗教』の序で「二つの民族の並外れた共通性」を強調した。東京におけるスペイン公使メンデス・ビゴもまた、日本におけるスペインのイメージは非常に好ましいと率直に語った。「知識人サークルの中には、まったく根拠が無いわけではない一つの見解がある。それは両国の間に性格上きわめて似ている点があり、それが互いの好奇心を刺激するのに明らかに役立っているということである」。類似点を探すということは確かによい手段であったし、手段である。なぜなら通常国民に好意的に受けとめられ、違いを言い立ててその補完性を見つけ出すより危険が少なく、より容易い知的行為である。しかし、両国間の関係にとって持つ意味を探るために、この類似性という見解をもう少し掘り下げてみよう。

当時の二つの文書がその理解を助けてくれる。最初は『アリーバ』に1941年4月に掲載された記事で、前述したエルネスト・ヒメネス・カバジェロが書いている。二つ目は『現代日本』に登場し、1940年5月、枢軸国との同盟に最も好意的であった『東京日日新聞』に再び掲載された一連の記事である。その執筆者は大学教授風間アキオと思われる。ヒメネス・カバジェロは初めに相互の親愛感や、数日前に調印された日ソ中立条約ゆえに明言はしなかったものの、共通の敵との戦いに共に立ち向かう日本に対する賞賛を惜しまなかった。それに続く一節の全文を以下掲載する。

しかし、スペインの日本に対する賞賛や親愛感は今に始まったものではなく、日本がもう一つのスペイン、あちら側のスペインであるとわれわれが気づいた時からのものである。つまり、日本は強大な西洋大陸(合衆国)と巨大な有色大陸(中国やインドのアジア)に対峙する国である。こちら側のスペインは英・仏(西洋)とアフリカ(オリエント)の間に位置している。スペインと日本は世界の二つの境界に位置する、二つの扉である。地球上で単一の運命を担っている。

日本を「有色大陸」から切り離し、日本のイメージを取っ付き易いものにしてから、ヒメネス・カバジェロは、スペインが「日本の発見者、布教者」であったことからその最初の「研究者、探求者」であったことまで、共通のアイデンティティーの理由を挙げる。その後中国人と日本人との違いに踏み込む。一方で、日本は中国人を理解するほど東洋的であるが、しかし、彼らを植民化するほどにアーリア精神をもっているとする。それはスペインが「ベルベル人やアメリカの原住民」に対すると同様である。宗教については、「中国」仏教は「自身の記憶」に欠け、「衆生への信仰」にあふれている。一方、日本は秩序を重んじ、祖先を敬い、「祖国のための死は名を残すことである」ということを知っている。日本人の「神身」―おそらく「神」のことを言っていると思われるが、彼は英雄と訳している―への崇拝はそこから来る。歴史を回顧しながら、ヒメネス・カバジェロはスペインと日本を比較もしている。彼はサムライの闘将を流し目の「シッドたち」ととらえ、(日本の)国の支配をめぐる古い戦いと「カスティーリャとカタルーニャ、カルリスタと自由主義者、ナショナリストとアカ」との戦いの間に類似性を見出すなど、多くの共通点を探した。文学の領域では、「俳諧」や短歌と自国のセラニーリャ〔15-16世紀にはやった恋愛歌〕、また「能」とロペやカルデロンなどの劇との間に類似性を見出そうとした。薩摩焼をタラベラの陶器のようにみなし、日本人が「自分たちの科学を西洋化した」ことを指摘するのも忘れなかった。ハラキリ(切腹)や「死万歳!」などを生み出し、生への執着に対する蔑みという共通点を示した「神秘的で兵士の諸民族」への賛歌で終わっている。結局のところ、このファランヘ主義者の論考は、帝国への期待を抱く当時のスペイン人がもっていた日本人のイメージの要約である。敬虔で、西洋化され、勇敢で、歴史上自分(スペイン)と似ており、文化的に発展し、文化間のかけ橋となる能力をそなえた日本である。

一方、風間アキオは、同じく歴史から、聖フランシスコ・ザビエルへの賞賛から始めているが、作品の準備にもっと時間をかけたことは明らかである。ザビエルがバスク人であることに着目して、次のように述べている。この民族が「外見や言語構造において」東洋人、特に日本人に似ているという点―そうではないと証明されているのだが―に基づくと、「彼がバスク人だったことで日本語がよりたやすく理解できたかもしれない」。また次のようにも主張している。聖人は16世紀の日本にいたとき、彼らを改宗させるよりも文化的手段で彼らを導きたいと考えていた。そしてロドリーゴ・デ・ビベロ・イ・ベラスコ―自分のガレオン船が日本に座礁した後、日本で生涯を終えたフィリピン総督―はおそらくルイス・フロイス―数世紀間この「日出る国」の最大の理解者と考えられているポルトガル人イエズス会士―と同じくらい日本語に通じていた。この二つもまたありきたりの解釈である。なぜなら、有名な漂流者が高度な日本語知識をもっていたとする証拠はなく、また日本ではザビエルをスペイン人兵士たちの先駆者として描くことの方が好まれるからである。政治的文脈によって論法は(ほとんど)自分の好き勝手にねじ曲げられた。

より同時代的テーマをとり扱うとき、風間は戦いと冒険に匹敵する精神に言及し、ピカソの作品と日本芸術とを比較し、二つの国の人へのもてなしや感受性という類似点を指摘した。また、明治を振り返り、門戸開放の初期にみられた外国への行き過ぎた賛美を批判することも忘れなかった。フラメンコにも着目し、それがヒターノに由来するものではなく逆であるとしている。そこにある直感的でかつ「品格と儀式を価値あるものとする心構え」を評価した。この二つはスペイン人の生活の基本的特徴である。東洋で最もスペインに近いのは日本であると断言する。

風間にも見知らぬ国を描写するときによく見られる女性への関心がみられる。彼はスペインペンの男性がイスラム教徒や他のヨーロッパ諸国との戦いで、そして異端審問によって男性が減少したという理由で、「スペインの女性が自国の男性よりも優位にあるという見解」に信憑性を与えている。それゆえ、日本女性もスペイン女性も洋の東西を問わず、他のすべての女性たちを凌駕していると結論付けるのである。彼は両国の儀式を比較し続け、セビリアのフェリア、メリメやビゼーのカルメンと日本の結婚式を関連づける。そして最後には、ヒメネス・カバジェロのように、サムライや「気高い貧しさ」についての非常に日本的な解釈に触れている。「イダルギア(郷士としての高潔さ)」や具体的な人物への言及はなかったものの、この「気高い貧しさ」はスペイン精神にもあると述べている。風間は勇敢で日本化されたスペインを描き出し、それは歴史や文化の発展において日本との類似点を示している。

ヒメネス・カバジェロや風間の論調は時代の風潮を映し出し、当時の政治状況に利するこれらの相似点を高らかに掲げるため、資料をねじまげ差異を無視する強い傾向をもつ。さらに、この二人を比較してみるならば、互いのイメージに違いのあることが分かる。スペインの著者は帝国としての目標を獲得するための一つのモデルとして日本を見ているのに対し、日本人の方はスペインのエキゾチックで民俗的な側面を取り上げようとしているからだ。一方は他方を男性的な国として、その逆は女性的なものとしてみている。二つの民族とも互いの相手国にとって好都合であるが、スペイン人は日本について理想的イメージを作り出す必要があったのに対し、日本人にはそれがなかった。この点では、一方(日本)の帝国の目論見にとって他方(スペイン)はそれほど好都合ではなかったといえよう。

日本との具体的な関係はそれほどないにもかかわらず、宣伝によってこの国は新生スペインの友好国の中で最も傑出した一国となった。その結果、日本について理想的なイメージが出来上がった。この国との有効の重要性が持ち上げられた例としては、イタリアやドイツの「バンザイ」の後に「日本万歳」が聞かれ、ヒットラーやムッソリーニの後に天皇がくるといった具合である。ミリャン・アストゥライもまた年頭の挨拶で「現在の偉大なる指導者がそびえ立つ民族が覚醒しないかぎり」救済の道はないと説き、ムッソリーニ、ヒットラー、ヒロヒト、オリベイラ・サラザールという順番でその名を上げ、最後に自国の総統でしめくくった。

日本のその理想的イメージは短期間で終わった。それは1937年から膨らみ始め、1940年夏のフランス降伏で強まったが、ソ連へのドイツ侵攻を日本が支援しなかった1941年の中ごろにはしぼみ始めた。それはヒメネス・カバジェロの論考が出版されて数ヵ月後のことであった。日本を夢見る期間は短く、その反響も限られていた。この国に関する情報は非常に乏しく、間接的情報源にしか頼れないという欠点をもっていた。さらに、日本に関する部分的な賞賛はあったが、全般的に魅了されることはなかった。所詮、日本はヨーロッパではなかったからである。例えば、スペインに対する日本人世論の動向はマドリードでの優先事項ではなかったようである。外務省文書の中で「第二次世界大戦に対するスペインの政策の日本世論における反響」に関する電報が他の公使館のものに比べ非常に乏しいことからも分かる。

それにもかかわらず、日本の理想化はスペイン左翼のソ連に対するそれと同じである。ソ連邦における社会主義を革新的で積極的なもの、「人類の偉大なる希望」とみなす完全に理想化された認識は様々なイデオロギーを持つ人々を引きつけた。例えば、アントニオ・マチャードは決して共産主義に傾倒したわけではないが、ソ連やスターリンに対してさえ彼の作品『フアン・デ・マイレーナ』の中で賞賛している。明らかに軍国主義日本と社会主義ロシアのイメージはかなり異なっている。前者は膨張するために生まれ、後者はむしろ防衛という面をもっと持っていた。 一方は伝統の、他方は革命のイメージ。一方はすぐに消え、他方はより長い時間もちこたえ、そしてフランコ独裁さえを生き延びた。日本への認識は左翼の間でのソビエト社会主義国のそれほど強烈でも強固でもなく、むしろ偏っていた。それにもかかわらず、類似点もあった。双方とも接触の欠如から、また幻影を信じるというまさにその必要性から生まれ、主に宣伝によって支配されたヴィジョンに基づいていた。ソビエト化されたロシアもサムライ日本も、スペイン内戦の各陣営の夢想によってもたらされた価値を体現するものであった。それらは固有の現実というよりは各自の野心と願望の産物である。人はそうしたイメージを抱きはしたものの、それに触れることにより価値が損なわれることをおそれた。スペインと日本の両民族が相手に対して持っていた認識は温度差もあったが、確かに肯定的であった。

こうした刷新された肯定的認識が両国の関係にどの程度まで貢献したかを知ることは実際のところむつかしい。両国が相手国について持っていた理解を進めたことは確かである。そのために時節をより利用したのは日本であった。スペインでは相互理解への期待は当時出版された本や新聞紙上の域を出るものではなかったようである。日本に関する専門家集団がいたわけでもないし、知識を流布する手段もなかった。スペインにおける唯一の日本に関する活動主体は宣教師たちであったが、映画を上映し、展示会を開催する程度であった。当時すでに日本のスペインに対する片思い状態であった。日本のスペイン理解はスペインの日本に対する理解よりもはるかに大きかった。

日本のスペイン研究者たちはスペイン人よりも、より広い立場から政治的便宜を享受することができた。またスペインの代表者たちのコメントも引き出すことができた。例えば、メンデス・デ・ビゴは、風間アキオの論文について言及した後、商業を活発化することへの関心がスペイン文化やスペイン語への関心をも喚起していると述べている。ファランヘ代表のエレーラ・デ・ラ・ロサも、当時のスペインが日本でかなり知られており、「特に行政面についてはおそらく他のどの国よりも、われわれの所業が注意深く研究されている」と語った。どちらも名前を挙げていないが、軍国主義日本におけるスペインの主たる宣伝者である藤沢親男について言及している。九州帝国大学の教授で、日本人の人種的純粋性を説く最も急進的で多作な流布者の一人であった。そのために、彼は日本が「母なる地」として先史時代に崇められ、神武天皇がダビデ王から由来し、一方バビロニアやエジプト、中国は「子孫の地」と考えられていたことをおそらく示すであろう考古学的、言語学的情報をさがしていた。彼は大政翼賛会の研究部長を務めるなど幾つかの要職に就き、メンデス・デ・ビゴやエレーラらスペイン人には報知新聞の局長として紹介されていた。この新聞は1942年強制的な合併により読売・報知新聞となったが、1923年ビセンテ・ブラスコ・イバニェスを東京に招き公演を開催した。しかし、熱心な藤沢がそのようなポストについていたかどうかは確認できなかった。

藤沢はスペインに大変関心があった。1940年にはイタリアを経由してイベリア半島に旅行する計画をもっていたが、彼がやって来たという証拠はない。スペイン語でかかれたパンフレット「日本の世界政策の精神的基盤」にみられるように、広範な宣伝活動を行っていたことは確かである。

日本のスペイン研究者たちはスペイン人よりも、より広い立場から政治的便宜を享受することができた。またスペインの代表者たちのコメントも引き出すことができた。例えば、メンデス・デ・ビゴは、風間アキオの論文について言及した後、商業を活発化することへの関心がスペイン文化やスペイン語への関心をも喚起していると述べている。ファランヘ代表のエレーラ・デ・ラ・ロサも、当時のスペインが日本でかなり知られており、「特に行政面についてはおそらく他のどの国よりも、われわれの所業が注意深く研究されている」と語った。どちらも名前を挙げていないが、軍国主義日本におけるスペインの主たる宣伝者である藤沢親男について言及している。九州帝国大学の教授で、日本人の人種的純粋性を説く最も急進的で多作な流布者の一人であった。そのために、彼は日本が「母なる地」として先史時代に崇められ、神武天皇がダビデ王から由来し、一方バビロニアやエジプト、中国は「子孫の地」と考えられていたことをおそらく示すだろう考古学的、言語学的情報をさがしていた。彼は大政翼賛会の研究部長を務めるなど幾つかの要職に就き、メンデス・デ・ビゴやエレーラらスペイン人には報知新聞の局長として紹介されていた。この新聞は1942年強制的な合併により読売・報知新聞となったが、1923年ビセンテ・ブラスコ・イバニェスを東京に招き公演を開催した。しかし、熱心な藤沢がそのようなポストについていたかどうかは確認できなかった。

藤沢はスペインに大変関心があった。1940年にはイタリアを経由してイベリア半島に旅行する計画をもっていたが、彼がやって来たという証拠はない。スペイン語で書かれたパンフレット「日本の世界政策の精神的基盤」にみられるように、広範な宣伝活動を行っていたことは確かである。この教授は日本の「国家」が歴史を通じて日本帝国という一つの家族の核が拡大されたものであることをスペイン語圏の人々に説明し、神道を「太陽の創造的でダイナミックな宗教」と定義しようと骨折った。また、徳川時代の儒教学者サカエトウジュの「春の来ない冬がないのと同じように、平和の来ない戦争はない(冬を経ない春がないのと同じように、戦争を経ない平和というものはありえない)」という言葉を引用しながら、中国での作戦行動を同じく周期的な必要性に基づくものであると分析した。彼は政治状況に通じていたため、こうした文章を翻訳し出版するための助成をおそらく得ていたと思われる。

藤沢は日本語でフランコのスペインの政治構造に関する論文をいくつか出版した。「申請スペインのイデオロギー」や「再生したスペインのイデオロギー的基盤」でファランヘをナチズムになぞらえ、それを共通の目標(「第三帝国」あるいは「一つの、偉大な、自由なスペイン」)に達するために、優れた者と劣った者との間の秩序(die Rangordnungあるいはヒエラルキー)を維持しつつ、一致団結した協働運動であると定義した。藤沢はまた、「人種の全体主義的理念。日本とスペインの基本的形態の類似性。フランコ将軍の政治原則」と題した作品で、スペインと日本との間にも類似点があるという考えを強調した。出版の時期や彼が訴えかけようとしていた読者層、著者の他の作品などを考慮すると、藤沢はヒットラーがヴォルテールや大フリードリヒの作品を通して儒教に影響を受けていたといったようなスペイン人にとって理解に苦しむ断定をしていたと思われるが、その文書を特定できなかった。別の日本人教授岡田隆がフランコについて述べた見解は、彼の経歴や情報収集に重点を置いているが、それとてもフランコの無謀さ(フランコはいつも白馬に乗り、イスラム教徒の銃弾に挑みながら戦線を移動していたとされている)や帝国の野望といった先入観から免れていない。帝国の野望について岡田はカルロス5世(原文のまま)やフェリーぺ2世を想起した後に「明らかにフランコは将来のスペインに過去の栄光を投射し、そこへの復帰を考えている」と断定した。イメージは、現実よりも、その当時優先されたものであった。

この時期日本におけるスペイン研究者の活動は活発であった。例えば1941年6月、慶応大学で「スペイン祭」が開かれ、学生の一群によるスペイン作曲家の作品や「カラ・アル・ソル(太陽に顔を向けて)」のギター演奏が行われた。彼らはおそらく日本への経済ミッションの一団を歓迎して歌を歌った人たちと同じであろう。慶応におけるこの行事は日本にいるスペイン・ファランヘ党(つまりエレーラ・デ・ラ・ロサ)や日西協会によって組織された。学生たちの参加は日本人の大学教授の積極的支援を示唆している。なぜなら、共和国スペインの元通商担当アルバレス・タラドゥリスはまだ大学における自分のポストさえ回復していないし、ホセ・ムニョス・ペニャベルはフランコの公使館に登録しないという余裕を示していたからである。

最後に、この時期の通商関係の強化は微々たるものであった。こうした肯定的なイメージによって通商関係は好転するはずであったが、実際にはゼロから出発しなければならなかったし、外国為替など多くの問題を抱えた当時の複雑な状況下での製品交換は肯定的イメージをもつこととは次元が異なっていたからである。さらに、スペイン経済はアウタルキー政策をめざしていたし、日本の経済はもっぱら戦時努力に集中し、絹や香水などスペインへの輸出を占めていた奢侈品は、東京にとっての税収源としても、最も困難な時期にあった。当然ではあるが、両国のイメージは通商関係を促進しなかった。だが、政治という領域ではより大きな反響をえた。

- 日本と内戦後の外交関係

内戦が終わり、スペインの外交面における目標はドイツ・イタリアとの近い関係に応じて変化していた。しかし、日西関係にも影響を与えた二つの一般的目標を上げることができる。一つは戦争で中断されていた世界における外交の建て直しという急務であった。最後にフランコ政権を承認した国もあったが、彼の軍事的勝利にもかかわらずそれを拒否し続ける国々も依然としてあったのである。他方、枢軸国の団結の強化によって日西関係が活性化され、ヨーロッパにおける戦いにおいて両国の役割の補完性がより一層認識された。

ラテンアメリカのように、内戦の最後の時期に創設され、あるいはすでに機能してさえいた非公式代表者に基づいて、政府が外交関係を正常化できた地域があった。日本を除くアジアではそうしたことは起こらなかった。例えば中国ではイタリアの兵站支援を維持し続ける必要があった。展開の遅れの理由は資金の不足である。しかし、それまでのアルプスを越えた協力の機能の仕方に対してスペインペン人、イタリア人が満足していたことも影響していた。ローマにとっては自分の威信を引き立たせていたし、サラマンカにとっては政治的関心よりもインフラ支援の方がより大切であったからである。そうして、内戦後の中国におけるスペインの代表は、紛争に関する情報を頼りにするときや、日本支配下にある領域で領事館の治外法権を維持するにも、さらにスペイン人の利益を擁護するときにさえ、引き続きイタリアに依存していた。ホルナダの後任フアン・ベイグベデル外務大臣自身、そうしたイタリアの覇権を快く思っていなかったが、就任直後「日本軍占領下にある中国の全領域で」スペイン人の保護をローマに依頼するよう指示していた。

戦場においてイタリアの宣伝気球がしぼんでしまうと、イタリアのこうした影響力はドイツに対するイタリアの地盤沈下を食い止めた。スペインの海外におけるプレゼンスはこれにしたがって1940年夏再編された。しかし、アジアではその変化は部分的なものにとどまった。ローマがマドリードの仲介者としての役割を維持し続けようと努力し、その一方ベルリンはイタリアの影響力に取って代わったり、スペインを通してその国際的威信を高める心積もりもなかったからである。これにより、中国大陸ではスペインの対外関係に対する独・伊の影響力は均衡した。内戦以来のローマの介入はこうしてその力が薄れたときでさえ、成果を上げ続けたのである。当時の日西間の接触はそのとき以降、全体のレベルでは均衡が崩れていたにもかかわらず、イタリアとドイツから同じように影響をうけた。

第3章 東アジアにおける協力

日本がスペインと会談する際、主にアメリカ大陸を念頭においていたとすると、スペイン側は、すでに日本軍の支配下にあった点においても、近いうちに支配下におかれるだろうとされていたことからも、主として東アジアに目をつけていた。本章ではこれらについて扱う。まず満州国について触れ、それから中国中央部に重点を置きながら、タイとフィリピンについて叙述していく。

1.遠い満州

前章は、スペインと満州国の「反コミンテルン協定」への加盟から始まる。推察のとおり、この調印による二国間の歩み寄りはほとんどみられなかった。というのも、両国の関係は未だに膠着状態にあり、より積極的な新たな協力への意思表明や、それを実行に移す困難さの狭間にあったためである。

関東軍の支配下にあった満州国政府は、1939年4月、スペインに常設代表部を置いた。外務省公文書保管所にある記録文書によると、この機関は、定期的な宣伝冊子を発行していたというものの、その実体ははっきりしないままであった。この非常に限られた活動によっても、両国の関係性の不十分さが露呈されている。そこでの重大な事柄は、メンデス・デ・ビーゴ大使の来訪とスペイン経済使節団の訪問に表れるように、政治的というよりは外交議定書の性格を帯びていた。大使の訪問は、国交樹立2年後にあたる1939年11月であったが、大きな影響を及ぼすことはなかった。それに加えて、長春(当時の名は新京)で解決が試みられていた2つの重大な問題が不成功に終わることになった。スペイン側の約束であった常設外交代表部設立の不履行と、バーター貿易に基づいた通商協定建議の破棄である。唯一実現可能な結果となったのが、訪問の次行程マニラにてであり、メンデス・デ・ビーゴはその地で、公使館のための資産保険加入手続きを取った。

セラーノ・スニェルの外務省就任半年後にあたる1941年春、スペイン政府は、「世界『新秩序』の勝利を意味するかの国々との最大限に充実した関係の実現をかけた願い」をもって、即座に新京政府に向けて外交官を赴かせなければならない、という決定を下した。しかしその意に反して、それが誘導剤となることもなかった。公使館を設立するのは、誰がそこへ赴くのが適当かという問題とともに、依然として困難であった。このような状況下で、3人(マリアーノ・アモエード、トラータ伯爵、フェルナンド・バルデス・イバルゲン)が指名されたのだが、彼らが就任に至るようなことはなく、北京の外交官ホセ・ゴンサーレス・デ・グレゴリオ・イ・アリーバスにすがるほかはなかった。彼は当局の命令に反してスペインに戻ることを拒んでいたこともあり、太平洋戦争開始後の1942年1月、言うまでもなく信任状を受け、提出した。だか、当局の示唆にもかかわらず、彼が常時満州に駐在することはなかった。その理由は、公使館を設立しようと考えていた館について、彼がメンデス・デ・ビーゴに宛てた私信からうかがうことができよう。「・・・7度から10度にしかならない気温の部屋で暮らすのは快適ではありません。最初に来た時だけはもっと暖房が効いていたのですが、あそこにいる時、私はいつも風呂場とベッドの間を行き来しています。そして、束の間その2ヶ所以外に居なければならない時は、2・3枚のオーバーを羽織っています」。この手紙は、ついに当局に届くことはなかったのだが、ある意味で、スペインとの関係のために送り込まれていたあるアメリカ人の次のコメントを確証している。ひとつの通商協定もなければ、スペイン人居留地も全くない、大使1人さえもいない、と記した後、スペインのねらいを次のようなもっとも平凡なかたちで解釈している。「枢軸国を前によい位置にとどまること、それだけだ」。新聞記事に活用できることを別にして、拘束力のないまま、満州国とスペインの関係はほとんど機能していなかった。

2.汪兆銘政権

中国のそのほかの地方の状況は、しかしながら、はるかに複雑であった。また、本章でとりあげる数年間の中国との関係は、この本で分析している10年間のなかで、そして20世紀全般に渡ってさえも、スペイン外交にとって最も入り組んだものであったと言えよう。1939年夏、スペインは中国において公的な立場を正常化しようと図った。そのためには、正式な関係を樹立し、内戦が理由で撤回されていた請求権を回復するべきであった。その大望は、特に微妙な時機に実現したのである。それはちょうど、日本占領下の中国で中央政府が動き出すのと同じ時期であった。故に、スペインの内戦は終結していたが、中国では、交戦状態が続いていたばかりではなく、未だ主流二派のどちらにも決定的勝利がもたらされることがないまま、対立関係にあった。両勢力とも、最終的勝利がそれぞれの側に傾くだろうと確信して、そのために重要な動機を探っていた。そしてそれらの期待のあいだで、国交正常化と以前の立場を回復しようとするスペインの意図が、その対立に影響を及ぼしたのである。イベリア半島側から眺めると、それは実現可能な望みであった。しかし、中国からすると、それ程ではなかった。その上、これらの誤解の真っ只中で、スペインの意向は二国間の意義を優に凌ぎ、これから見てゆくように、国際レベルでだけではなく中国の内政にまで関わるに至ったのである。

スペイン内戦終結後、利権を守ろうというスペインの望みは、あらゆる種類の困難にぶつかった。第一に、司法権について、現地の法や裁判から外国人を保護する治外法権を回復しようとした。総計18ヶ国が、19世紀以来その特権を得ていた。しかし、それは中国ナショナリズムによって次第に異を唱えられつつあった。スペインは、最終条約以来かろうじてその大権を確保しており、それは1928年12月27日から一定の期日なしにその期限切れを承認したときまでであった。また、ソ連など、この特権を決定的に失っていた国々もあった。しかしながら、中国が理由なくそれを回復させることに同意するだろうとは思われなかった。第二に、政治的難局であった。なぜならば、中国で誰が勝利するだろうかを判断するのは困難だったからである。その上、スペイン政府は、中国の諸派からだけではなく、日本・イタリア・フランス・イギリスからも非常に多種多様な圧力を受けていた。その極めて重大な時期に、法的回復と外交正常化の追求を両立することはできなかった。最後に、本来的な難題もあった。スペインは、直接の対話者の不足・目的の具体性の欠如というさらなる問題を抱えており、結局のところ、スペイン・中国間の関係そのものの重要性が薄れていたのである。そしてその関係は、外部の他の要因に左右されていた。

その展開をみてゆくとこのことが特にはっきりする。それは、スペインの新政府の優柔不断さ、動き出す際の難しさ、そしてとりわけアジアで独立した活動を成し遂げることの不可能さを明らかにし、最終的に、スペイン政府がなぜイタリアを後ろ盾にしたがっていたのかを確認することになる。

これらの諸要因をその展開段階に分けて検討していこう。まず、中国の複雑な主権の概説から始め、次に、初めてのスペイン人外交官の就任及び1940年のスペイン経済使節団訪問、最後に、1941年7月のスペイン政府による汪兆銘政府の承認についてみてゆこう。

2.1. 中国における権力と合法性

当時中国における政権分裂は極限に達していた。軍閥が割拠していた1920・30年代の中国の無政府状態に、日本軍による最も人口の多い豊かな地域の占領という新たな問題が加わった。その複雑さは、スペイン内戦に言及された「4つの中国と2つのスペイン」というホセ・E・ボラオの発言に要約されている。後に、これが中国の複雑な現状を単純化した見方であることがわかるだろう。

中国内には、1911年の清朝滅亡以来、中央政府が存在していなかったが、王朝時代にすでに政府の分裂は始まっていた。列強の侵略開始後、政府は取引時期に外国勢力を広東の在外商館に留め、それ以外の時期の商取引を澳門に限ることによって問題を回避しようとした。商業の後押しとともに、この枠組みは「開港場」と呼ばれる地をつくり出しながら拡張した。そこでは外国人の居留権・所有権・商業活動権が認められ、外国人が管理する中国の海事税関事務所があった。さらに、他2種類の定住地が40程現出した。勢力範囲の設定のみになった場合もあったが、地区又は地帯と訳された「租界」とかなりの数に上る利権の獲得によって、その地での中国に対する外国勢力の権限はさらに明白になった。1つめは、外国人によって管理された中国領であった。それらは、諸政府機関と独自のサービス施設の備わっていた中国の諸都市とは通常切り離されていた。諸租借地については、それらは「正当な」居留地であるとし、領土は租借され、統治権は租借国の領事にあった。また、その「租界」との本質的な違いは、中国人又は多国籍者の立ち入り・居住・所有権が否認されうることである。1937年の日中戦争勃発以来、主な外国人定住地は南京・厦門に隣接する鼓浪屿島及び役人と外交官に制限された北京の外交地区であった。一方、最も重要な租借地は天津・漢口・厦門及び広州に隣接した沙面島であった。その上、澳門・香港・台湾は外国統治領のままであった。半独立状態のチベットもネパール人商人との間の治外法権を維持しており、はるか遠方の新疆は中国政府に傾くこともあれば、ロシア側である場合もあった。

上海は特殊な状況にあった。上海は、揚子江の河口に位置し中国貿易の半分を抱える経済の中心地であったため、列強の中国侵略にとって大変な重要性があった。この時代を通じて、国の抱える無数の問題や火災・洪水・日本人に押し付けられた諸規制・1937年の市の商業地域の体系的な破壊という上海特有の数多くの問題にもかかわらず、商業・金融の首都であり続けた。上海は3つの統治機構に分けられていた。中国中央部の秩序回復のために親日派中国人一派の裁量に委ねられて組織された大上海と、上海に居住するおよそ6万人の外国人によって支配された2つの居留地であった。それらは、制限選挙によって選出された市評議会と治外法権のある外国諸国の領事らの後見人によって統治された共同租借地と、南部で面積の半分を占めるフランス租借地であった。

したがって、上海は、大上海を支配していたとはいえ宣戦布告の危機を冒すことを恐れて他地域と同様の態度を取れなかった日本軍に包囲されていた。その法的枠組みの複雑さと、中国における紛争は公式には戦争ではなく事件であるとされていた事実によって、そこでいかなる企業が取引することも阻止されなかった。外交の場でもそれと同様のことが起こっていた。上海には、重慶で国民政府に信任された者も南京で親日派のもとにあった者も、かなりの数の中国人代表者が居住していた。スペインの外交状況であれ、その領事ら個人のケースであれ、そこで皆が複雑な外交情勢を明確にできないという難局に直面し続けていた。そこでは多くの場合、領事と外交官の職務が一緒になっていた。「我々は皆なし得るように共生しております」とあるスペイン人代表者はその状況について述べた。外国との錯綜した関係によって、スペインは結局のところかなり前途多難な状況にあった。

日中戦争による情勢によって、それがさらに困難なものになった。およそ1世紀に渡って、中国では、イデオロギーの相違や領地が引き金になったものにしろ、単なる権力争いであるにせよ、戦争状態が続いていた。しかし、1939年に争いの場にあった勢力は、大まかに3つのグループにまとめられる。共産党、国民党、そして日本軍とその側近であった。まず共産党は、内陸部の農村地帯を支配しており、現在の延安を拠点としていた。しかしその当時、共産党は中国全体を統治することを望んでいたのではなく、国民党と共に日本軍の侵略に抗する統一戦線を結成しようと努めていた。

次に、国民的英雄孫文が設立した国民党は、軍の相次ぐ敗北のために困難な状況にあった。南京と武漢という主要二都市から撤退し、四川奥地の豊かな地重慶に臨時政府を移さざるをえなかった。中国内陸中央部と南部の省における勢力が弱まったため、国民党は結局中国中央政府となることを一時諦めた。しかしながら、相変わらず権力のある元軍閥勢力からのある程度の忠誠が常に変わりやすいが得られるというような種々の有利な条件は維持していた(最も難局にあった時に連合国の援助を受けた南部の省雲南の龍雲、陜西省の阎锡山、山西の李宗仁と白崇禧)。国民党はまた、イデオロギーの同一化というよりは状況に応じた必要の産物ではあったが、フランス・イギリス・アメリカ合衆国の援助を受けていた(アメリカ合衆国では『タイム』誌や『フォーチュン』誌のようなHenry Luceの雑誌グループによる強力な後援があった)。国民党と民主主義との関係は、他の理由でそれ程密なものではなかった。というのは、国民政府軍は1938年初めまでドイツの訓練と支援を受けており、党首である蒋介石は全体主義イデオロギーにかなりの影響を受けていたのである。彼は、ドイツとイタリアの例を見ながら、国の復興を成し遂げるために、中国には意気軒昂たる指導者が必要であると考えていた。

中央政府の形成を望んでいた第三の党は日本軍派であった。彼らは、日本軍の進撃によって国の最も人口の多く豊かな地域を占領していた。それ故に、蒋介石をドンキホーテになぞらえ揶揄していた。しかしながら彼らの中国の概念は、地方の概念よりも小規模であった。それはまた変わりやすく、占領地域の漸次掃討に取り組んでいた。台湾のようにすでに大日本帝国によって併合されていた地域又は満州国のように「事実上」全く分離された地域もあった。紛争の拡大に伴って、日本軍はますますこの方法を取るようになった。こうして、中国の北部にモンゴル皇太子を長としたいわゆる内モンゴル連合自治政府が創設された。同様に、王克敏を主席とした中華民国臨時政府というもう一つの傀儡政権は、河北・山西・山東省を支配し、1940年3月以降、中華民国政府と呼ばれるようになった。中国南部には、上海と南京に梁鴻志を長とするいわゆる維新政府が置かれた。それは1938年に中華民国のために、北京の政府と共に連合評議会を組織していた。

1939年以降、日本軍はこの極端な分裂が自らの利害に好都合ではないかと疑い始める。それは中央政府の設置を目論んでいたためであり、彼らはそれが最終目的やこれらの傀儡政権の有効性を上げるために有利であると考えていた。ある日本政府報告書がこの見地を表している。「臨時政府も維新政府も中国人の熱烈な政治的支援を確立していない。これらの政府に関与している者達の思想は共通していない。両政府ともに権限と欲が欠如している。国民政府への脅威となる代わりに、我々の内政に争いの種を蒔いた。」中国国民党の人物が希望を抱くのに手を貸し、国民党の中心的指導者のひとりである汪兆銘を離党させたことは、日本側の策略の急激な変化であった。

汪には国民党を離れる理由があった。国の英雄孫文から彼の後継者として推薦されており有力な党首候補であったのだが、その後蒋が軍権を駆使したクーデターによってその選択肢に片をつけた。1937年の盧溝橋事件後、汪は中央指導部と次第に距離を置くようになり、1938年末に重慶を後にしてハノイに到着した。その国民党の支配権の及ばない地で、彼は当時の日本の近衛文麿内閣による主要3提議、善隣・防共・経済提携を根拠に、将来の和平のために日本の支配を受け入れるようかつての同志に呼びかけた。蒋はそれを受諾せず、彼を反逆者であると非難した上、1939年春、彼の暗殺を命じた。そのため汪は日本領へ避難せねばならなかった。この後、日本政府は汪が中華民国国民政府と呼んでいた、そしてその他の者は中央中国政府又は維新政府と命名したものを樹立することを約束し、彼は中国大陸へ戻っていった。確かに汪の人気は蒋に匹敵するものであり、国のかなりの地方における支配権とともに、国民党の代わりになりえた唯一の親日政府であった。この時日本軍が全てを誤ったようには思われない。しがたって、南京に到着し政権の意図をもって新政府組織を発足した後、汪の重要な懸念のうちのひとつは国内外両方で合法であると認められることであった。そのために他諸国の承認を得ようとし始めたのである。その中でフランコのいるスペインによる承認はそれ程難しくなさそうなものの1つであったのであろう。

- 関係の回復

フランコ政権の側でも、中国の一政府を承認したがっていた。両国は中国での公式な関係を回復させようとしていた。「ここで起きていることを誰も把握していなかった。それは我々が戦争に勝ったばかりの時期であった」ので、後に回想されるところによると、解決策は、現場の状況を調査するべく、具体的な指示のないまま外交官1人を上海に送り込むことであった。中国での目的は、対立以前の「地位」回復のための摸索以外の何ものでもなく、ペドロ・デ・イグアル・イ・マルティネス・ダバンをスペイン代表長として指名しようとした際、その地で何が起こっているのか、また何を成し遂げようとしているのかさえも十分に理解されていないままであった。認可を協議するようにと要請する電報からは、マドリードの新政府が、イグアルは(スペインの)共和国(派)とつながりのあった(中国)国民党に認知されなかったということのみならず、その代表の指名手続きがあったということさえ知らなかったということがうかがえる。例えば彼らは日本軍下の上海で任命されることになっていた。つまり、そこでの日本軍の権力が非公式なものにすぎず、北部や南京の親日政府が東京から認知されていないということさえ知らなかったのである。

しかしながら、公式な関係よりもはるかに多くのスペイン国内の問題が、中国で進んでいた。一方では、単なる情報不足によって重大なミスが犯されてしまうといった関心の薄さ。また一方では、1937年4月3日、中国法務省第177判決によって解消されて以来、治外法権とスペイン人への領事裁判権の欠如。そして結局それが単に機能しているということである。中国に送り込まれた外交官の数の割には、内戦勃発以来、イベリア半島のいずれの政府も、中国の情報を絶えず確実に得ることはできなかった。その期間フランコ派を支持し、その下で働いていた唯一の外交官エドゥアルド・バスケス・フェレールは、上海駐在の領事であった。彼は給料を受け取ってはいたが、サラマンカとほとんど連絡を取っていなかったため、何の役目も果たさなかった。他の外交官らは、国民党派に転向する際、外交官としての経歴に関する裁判所に一時的に拘束され、対立の間ほとんどずっとフランコ派の新国家に認知されようとした。その中の一人、上海の副領事であったホセ・ララコエチェーアは、彼に対する訴訟事件に直接抗弁するためにスペインに戻った。しかし北京に配属されていたフスト・がリード・シスネ―ロスとリカルド・ムニス・ベルドゥーゴの二人は中国に妙な状況の下留まった。彼らは、機能していない北京公使館の建物に居住していたが、彼らを咎める者は誰もなく、それどころかその間の給料が支払われていた。それは、上辺は数年後になされた付属地の一部売却による金であるとされていた。最後に、到着したばかりのペドロ・デ・イグアルの人格については、戦後、「最も無責任で甚だしく軽薄な」人物の一人であると記述され、彼もやはりこれらの難題を一時的に解決する助けにはほとんどならなかった。

イグアルはスペイン内戦の勝者代表の長として中国に赴いたのだが、その職務を遂行するにはかなりの難局にあった。彼の同僚の外交官らは任命の有効性を疑い、彼が語ったところによると(おそらく誇張しながら)、ジャーナリストの間では、彼を無視するようにという風潮さえ広がっていた。フランコ政権は国民党政権に承認されておらず、各市当局も外交官らに通常の特権を認めていなかった。それは伝言文に対する政府の無知と税関での支障を意味したものであり、それゆえ通信文は香港で検閲されてもいた。一方で、代表になろうとしていた800人近いスペイン人居留地の構成員らは、治外法権終了のため、微妙な状況にあった。宣教師らは国家によって離散させられたため、さらに悪い状況にあった。中国での戦争でますます身の安全が確保されなくなり、ヨーロッパで紛争が勃発すると、事態はさらに悪化した。1939年9月1日以降、米国人とそのスペイン人自身(ヴァチカンの調査によると全2,834人の修道士のうち269人)のみが比較的正常な状態にとどまっていた。さらに、スペイン人居留地内では、主にファランヘ党員(上海でも天津でも特にバスク人のペロタ選手ら)と共和党員の関係が、過去の固有の敵意も加わって、かなり悪化していた。

しかし、スペイン人にとって本質的な問題は、1936年10月から治外法権がなく、正式に中国当局の司法権に移っていることによる他のヨーロッパ諸国に関しての不利益であった。つまり内戦による一時中止後に常態を取り戻そうとすることは(次の)3つの大変重要な問題の故に、妨げられていると見受けられていた:情報不足、侵略国日本と友好関係にあるフランコ新体制への潜在的な敵意、植民地の孤立無援。

(スペイン)内戦終結及びイグアルの到着によって、そのスペインの立場の正常化への多少の障害は克服された。少しは古くからの2人の知人、中国駐在イギリス大使アーチボルド・クラーク・カー卿とイタリアの領事ネイロン司令官のおかげで、スペイン領事は領事として受け入れられ、フランス租借地の市評議会は、領事認可状の規則つまり事前の公的承認はなかったが、結局その外向性を認めた。イタリアもまた他の問題を解決するのに協力した。どのようにイグアル(公使ならびに総領事、つまり領事と外交官の職務を兼任)が任命されるべきかを報告し、またスペイン人居留地の財産保護を引き受けた。それはまず、ベルギーの管理下に100人程の構成員がいた天津市において、後に日本軍の支配下にない中国領土について行われた。

しかしながら、治外法権を取り戻すことはさらに複雑であった。中国当局はスペイン国民である犯罪人らを相変わらず領事館に引き渡してはいたが、それは恩典付与にほかならなかった。また、居留地には十分な法的安全性がなく、保護されていない観があった。したがって、イグアルの主な目的はこの特権の回復であった。彼の第一歩はマドリードにその必要性を強調することであった。

勿論それはささいな課題ではなかった。イグアルによると「最も重要な(原典下線)取引を上海でしているスペイン人修道士ら」とされるアウグスティノ会修道士の代表団は、チャイナ・レアルティ・カンパニーに70万中国ドルとその利子の支払いという有罪判決を受けていた。イグアルはまず、イギリスの友人カーを介して、中国国民党員らと直接の接触を取り付けようとした。彼はマドリードに対して、治外法権の取り戻し、また国民がその権利を持つことによって領事館に登録しに行くことがないようにと切望するならば、重慶と正式な関係を結ぶことが必要であると弁明した。それを成し遂げる決意をし、イグアルはまた、それが困難であり双方の探りを克服するには支持を得ることが必要であろうということを意識しながら、マドリードが国民党と関係を確立するようにしてくれないかと打診した。その関係を再開するには、否定できないあまりにも深い溝が存在した。それは親日派の怒りの原因にも、又、たとえわずかであれ、スペインが枢軸国勢力側に確実に接近する際の一つのマイナス要因ともなっただろう。このように、イグアルの目的は重要であったのだが、その全般的な意味合いはより大きいものになりえた。

マドリードは、国民党に接近するかもしれないというその政治的意味を見逃さなかった。その要望を拒否せず、公使館の建物を維持するほか機能していなかった北京へ一人の書記官を任命し、また、天津のイタリア領事に対して、その地に居住しているスペイン人の保護を率先して要請することを引き受けるにとどめた。重慶との友好関係樹立というイグアルの提案は公式の指針とは程遠いものであった。そのためホルダーナ大臣はその職を更迭される少し前に、その道を歩み続けるな、たとえ確固たる道が整えられていなくとも、とイグアルに訴えた:「全般的な、最も重要な理由が(治外法権回復のようなもの)に優先されるべきであり、我々と親密な関係にある国々との状況を困難にするような発意は慎むべきである」。一方では、初期、スペインで中国の状況が何も知られていなかった頃にイグアルに出されたいくつかの指示が思い出される:「(・・・)目の前に現れる困難を回避していかなければならない。何の約束も求めず、諸友好国の代表らの援助に頼りながら(・・・)例えば、イタリアのような」。日本に派遣されたのちの経済使節団副団長ホセ・ロハスの覚書にも「現在の情勢において大変微妙な原理的方向」に対する何らかの解決策が、事実望ましいと記されていた。いっそうの混迷が支配的であったが、蒋を認知するという概要はそれ程都合のよいものではないということがわかった。反対方向つまり親日派へ歩み寄ろうとするのは、あまりにも無謀であったが。フランコ体制外交は王か蒋かを選ぶこと以上の二者択一を迫られていた。その決断はむしろ、日本との友好関係か、蒋がもたらすとされる利権、すなわち治外法権を取るか、にあった。しかも、全体の利益か、中国との関係という部分的な利益か、そのどちらがより重要性を持つかということを反映させるべきであった。

駆け引きの時期があり、その間、イグアルは独力で行動しようとした。領事は、その「諸友好国の支援」によって望ましくない状況を辿らされていることをすぐに悟った。例えばイタリア人らは、大上海の親日派市長を訪問するようにと彼に圧力をかけ、それは後にプロパガンダに使われた。彼はこれを不愉快に思い、マドリードに意見を求めることなしに、いくつかの声明を記者団に発表した。そこでは、スペイン人の利益を保護するという願望のみからその訪問をしたのであると告げ、彼の自主性を守った。また一方では、ドイツやイタリアに対するスペインの謝意は、反コミンテルン協定にある以上にこれらの国々との結びつきを意味するものではない、と付け加えた。イタリア領事は、これらの言い回しを好むはずはなかったうえ、イグアルが中国においてイタリアの政策に追随するスペイン政府の意向を拒否するためにイギリス人カーに宛てたある興味深い書簡を気に入るだろうはずもなかった。そのイタリア人がこの手紙を読んだはずはない、というのも、イグアルはそれをマドリードの上司らにさえ送っていないからである。しかしながらそれは、中国人間の対応の変化をもたらす際に重要な効果があった。彼らは、カーにイグアルとともに国民党の本拠地である重慶を訪問するように提案させたのである。それが、中国のフランコ・スペインに対するより柔軟な姿勢の前触れであった。マドリードは相変わらず日本の侵略を支持していたにもかかわらず、この国民党は、初めて、交渉を開始する意向があるという証拠を示した。イグアルはすでに目標の半分を成し遂げていた。国民党の目下の変化は、彼の成功であると理解されるであろう。

すべてがそのようではなかった。というのも、全体の状況の様々な変化もまた1939年秋を通じてスペインに対する柔軟性にとって決定的であったからである。国民党の存続が最も厳しかった時期のひとつであり、蒋は外交成功の可能性を取り逃がさざるをえなかった。汪兆銘はその頃、南京に居を定めて、北京・上海・中国北部の親日派三政府の戦士らに、見かけ上統合された国民政府をつくることをなんとか説得し遂げていた。その努力には、中国国民の大多数を統治しうる内閣成立を指揮できる可能性があった。蒋政権に対峙するに妥当な有力な位置についた際には、勢力均衡の変化が想定されたであろう。それは、在中国イタリア大使が述べたように、スペインと似かよった状況をつくり出すことでもあった。汪の新政府は変化に対する多大な期待を生み出し、そのために、国民党のかつての同志らの間には相互に恐れをもたらした。彼らの戦いの持続にとって、ヨーロッパでの戦争勃発は、ますます厳しさを増す状況に思われた。イギリスとフランスはドイツとの泥沼にはまり込んでおり、ヒトラー・スターリン間で交わされた不可侵条約は、ソ連にアジアにおいて徐々に中立的な立場を取らせることとなった。ノモンハンでの停戦後には日本との協定の実現の可能性が大いにありえたからである。

これらの新しいニュースは、ヨーロッパでの戦争勃発と平行して、多くの者の予測を見直させることとなった。1939年秋、重慶の蒋介石政府が近く消滅するところにあると予想していた領事館イグアル当人もそのうちのひとりであった。結果として、一触即発に違いないと言われていた来るべき出来事を待つという案に達した。数ヶ月のうちに事態はすっかり逆転していた。今や国民党の方がスペインとの関係確立のための新体制を立てたいとしており、一方フランコ側は日本の勝利を仮定して、その利益に浴しようとうかがっていたため、国民党への関心を失っていた。この新たな状況下で、外務省が下した決断は「急速な消滅に向かっている政府を率先して承認することを全面的に控えること」であり、ロンドンでもすでに国民党と接触していたアルバ公爵に対しては、「日本に関して我々が偽った立場に身を置きながら望まざる重慶の承認をさせられずに済むように」慎み深く行動するようにと勧告した。今や汪兆銘の時代であり、それゆえにその敵方は、枢軸国寄りのある国、しかしそれ以前に国民党に接近したいという態度を見せていた国、つまりスペインとの関係を改善することに特別な関心を示していた。

2.3. 親日政権に対する好意的見通し

1939年から1940年にかけての冬、蒋はかなりの苦境にあった。その頃、汪のような信望のある人物による中国国民政府の前途には、国民党の他の将軍らや将校たちを引き入れ、この党の政府を政治的に阻害させてしまう可能性があった。国民党の唯一の国際的戦略は、その運命を西洋民主主義のそれと結びつけることであった。

フランコ政権が重大な決断を下さなければならなかったのはこの時期であった。なぜならば、中国の二政府のどちらに傾くにしろ、それが中国内の争いに国際的合法性を与え、重要なかたちで影響を与える可能性があったためである。結果的に、両政府ともに、マドリードがそれぞれの政府に傾くようにと努めた。中国国民党政府の場合、スペインの武器と水銀を買うという奇妙な申し出によって強い興味を示していた。それは政権の中心に直接届けられた。一方、汪政権は、日本人らを介してその関心を示したのだが、彼らは、承認されるようにと、スペイン人らに最も聞き入れられるにたる論拠、つまり「イタリアはもうそれをする意図がある」、をその手段に使った。その上、その意見書をそのままパリとローマの公使館を通して、または直接マドリードへ、と様々なルートで送った。しかし、それはサンティアゴ・メンデス・デ・ビーゴのいた東京の公使館を通じてではなかったので、他のたいていの場合と同様、彼はこのことを報道で知ったのである。

1940年初め、前年の二者択一はスペイン人の関心をすっかり薄れさせていた。国民党政府は「まもなく消滅す運命にある」と海外局はイグアル当人の報告書に従って指摘していた。それが完全な決め手となった。その新情報でスペインは大いに満足したに違いなかった。マドリードは蒋の失脚に全面的に賭けることに決め、ロンドンのアルバ公爵に、すでに控えるように促してあった交渉の中断を命じた。アジアにおいてイタリアの後ろについていくことによって成果が生まれつつあり、日本の勝利に賭けるという決断に対して、外務省では一見したところ異論はなかった。汪はスペインに気に入られただけではなく、将来国の統治者になりそうであると思われていた。野心と期待とが一致しようとしていた。そういう訳で、マドリードは、蒋と一度も関係を保ったことがないという事実によって埋め合わされることを願いつつ、イタリアと同様に、国民党との関係確立を拒否し、汪と係わりを持つのを待つことに決めた。このように、スペインの(在イタリア)外交官ペドロ・ガルシア・コンデは2月14日、在イタリア日本大使天羽英二にそれを知らせることとなった。マドリードはローマと同じ道をたどっていた。

イタリアがすでに有していた治外法権を所望していたため、スペインの姿勢は微妙に違っていた。そのため、一度外務省が汪の承認を決定してしまうと、いかに交渉していくのかという内部論争が起こった。それはスペインができうる決断のわずかな領域であったが、それを利用しようとしていたのである。外務省は様々な選択肢を考慮した。イタリアの承認を待つか、ドイツがおそらくするように延期するか、それとも日本に対する友好の意の証しとして単独で先手を取るか。この議論のなかで、メンデス・デ・ビーゴはある交渉を提議した。それと同じプロセスが1937年のサラマンカ承認の後にあったことを思い出し、日本の進軍に関する新情報を告げ知らせた。しかし、汪が「政権樹立のための基本的な助けになろう権威と名声の方策」を当てにしていない、ということにも触れている。同様に、元総理の阿部信行が二国間の安定した関係を定める条約交渉のために汪のもとに特派大使として任命されたことも報告している。間違いなく、メンデス・デ・ビーゴはこれによって汪承認の決断を遅らせることを望んでいた。なぜならば、阿部と汪政権の交渉が開始されたのはその何ヶ月か後、7月であったからである。それは直の情報を持つ者の強みであった。マドリードではそれを知るすべがなく、メンデス・デ・ビーゴは決定延期をすることができた。

外務省は、ローマと同様ベルリンにいる外交官に対しても、スペインが再び中国での治外法権を認められるにはどのくらいの保障がありうるのかということを尋ねていたが、その一方、東京のメンデス・デ・ビーゴに対しては、「スペイン政府が汪の承認をイタリアと共に、あるいは単独で、決断する時が来る時のために」この交渉の可能性について相談していた。メンデス・デ・ビーゴは、新たな時間稼ぎに努め、汪政権の新任代理人が東京に到着するのを待つことを勧めた。なぜならば、彼の意見はその時点の外務省において支配的ではなかったからである。早急な利益の追求と治外法権の回復に目を眩ませないことが望まれていた。このため、サンタ・クルスは1940年3月30日に予定されていた政権樹立以降いつでも汪を承認できる準備をした。イタリアの後でも先でも、日本がそれを要請したらすぐに、ドイツがすることを特に心配することなく、例えば中国の承認を難しくするだろうとイタリア大使が述べていた、どの旗がこの政権により適切であろうかという中国国内の関心事を無視して。イタリアの後援は、最終的には、ある種の政治的自主性を容認していた。

しかしながら、そのマドリードが独立した立場にあるという可能性は最終的に実現に至らなかった。3月の後半、汪新政権がまさに宣言されようとしていたとき、日本は以前の政策を転換し、その国際的承認に関心を向けなくなった。「汪計画」は脆かった。おそらく国民党要人のうちの一人の兄弟で、氏名詐称者ということがわかったSung Tzuliangを介してにせよ、いわゆる「キリ計画」[1]によってにせよ、日本とは何の和平会談も結実させることができなかった。一方で、政権のメンバーのうち数人が国民党出身者であったとはいえ、汪は肝心な分裂も、約束された雲南又は四川での蒋に対する蜂起も成し遂げていなかった。その上、汪による熱心な中央集権化は、他の主要な指導者であり協力者でもある臨時政府の王克敏と維新政府の梁鴻志の間に、強い猜疑心をかきたてていた。又、日本がほとんど植民地化を強要しているという交渉を嗅ぎ取られ、自らの党から数人の中心的人物が国民党陣営へ逃げ出した。重慶の国民党政権は、離党により弱体化していたが、時が経るにつれて、代わりをたてられる可能性は低くなっていた。さらに、分裂の軍事的効果は全く無効であった。

不安定であったとはいえ、蒋は、日本軍が汪に傾倒するのを遅らせ国民党との交渉を維持するためかのように、十分持ちこたえていた。東京は国民党を引き寄せ、元の反共協定を取り戻すという望みを残しておくほうを選んだ。それゆえに、全てを汪に注ぎ込まないことを決断した。その一方で、阿部信行の任務は、自国軍に強要された制約に真っ向からぶつかっていた。特に、いかなる方法をとっても、戦況不利になりうる情勢を許さないということであった。つまり、阿部は汪と条約交渉する権限を与えられていたが、彼の第一の要請であった日本軍撤退を認めることができなかったのである。それは一方で、日本側の将校らが前もって秘密裏に受諾していたことであった。日本は、他の場合と同様、合意されていたことを翻し、中国はその揺れ動きがいつ終わりになるのかを知らなかった。

当の東京では、米国の不承認表明の姿勢に対立させて、イタリアと同様スペインも汪承認の意向を非公式に伝えていると報道していたのだが、マドリードは汪を介して日本への支持を表明する機会がなかった。その一方で、国民政府は外交術で「汪計画」を失敗させようとなおいっそうの努力を重ねた。したがって、ひとたび汪承認の意向が知られると、国民党はスペイン外務省に対してますます強い姿勢で圧力をかけるようになった。それは二ヶ所で別々に行われた。パリでは、偶発的な汪政権承認に異議を申し立て、上海では、イグアルにフランコ政権承認とスペインの治外法権を約束した。当然、マドリードが汪承認の可能性を考えないという唯一の条件の下にであった。

イグアルは、これを前に、1940年4月、再び意見を変えた。ケ・ドルセーのフランス人同僚領事アンリコスムに送られ、そこからスペイン大使館へ、そしてマドリードへ宛てられた電報のおかげで、彼は、日本の中国における「殺人・誘拐・略奪」方式と汪政権の「操り人形組織」を見極めた。東京のスペイン公使館を通じて送られた別の電文はより控えめで、蒋政権に「厚い信望、長命、そして万国からの支持」があると述べ、「事実がその手堅さを明らかにし、新政府の権能が他国に認知される」までは汪承認を思いとどまらせるにとどめてあった。言い換えれば、「決してするな」ということである。というのも、その敵方を「長命」とみなしていたのである。領事は、ついに、スペイン国民軍と国民党の関係を結び始めるという長年の夢が果たされるとみて、中国におけるスペインの利益にとってかなり重要な問題であろうと考えられていたそれらの条件の受け入れを強い調子で支持し始めた。この、たった三ヶ月間で、目に見える兆候もない板挟みに関する彼の考えの新たな転換の理由を正確に知るのは難しい。しかし、中国国民政府の立場を支持するイグアルの情熱は、さらなるなんらかの動機がありえたということを示唆している。「汪計画」がさんざん苦労をなめるだろうことは確実であったが、国民党もまだかなり厳しい時期にあり続けた。特に、1940年のちょうどその夏、主要な供給路であった通称「ビルマ街道」が封鎖されたことによる。

国民党を支持するということは、イグアルにとって政治的に無謀な提議であった。1939年、ロハスが示した「事実の解明」と「主義の方向づけ」との一致を切り離すという望まれざる知られを送っていた。その上、イタリアと逆をいくことを提案していた。そのため、多分、同僚の(イタリア)領事ネイロネに気づかれることを懸念して、スペイン領事イグアルは、その電報を東京から送るほうをとった。上辺の理由は、公使館により安全な暗号があるということであったが(彼は宣教師の手を介して電文を送った)、サンティアゴ・メンデス・デ・ビーゴがちょうど枢軸国勢に接近しようとしているもう一人の外交官であったということを見逃すべきではない。イグアルは日本による暗号解読の可能性よりも、中国におけるイタリアの干渉のほうを危惧していた。

イグアルの提議を打った電報はサンタ・クルス宮を当惑させ、南京における汪の将来の成功が疑われる最初のきっかけとなったが、決定は変えられなかった。周りの状況から察知すると、国民党はまもなく消滅に向かっていると確言していた東京から、別のもっと期待に沿った情報を気にかけるほうが好まれていた。蒋との関係によって、スペインがより実際的な状況に位置するだろうということは受け入れられたが、マドリードは依然として汪のほうに傾いていた。外務報告書の告げるところによると、「日本の政府で起こるだろう反発は(・・・)スペインに対してかなり大きなものとなるだろうということは疑いの余地がなく、従って、中国におけるスペインの利益にあまり有利ではない」という理由からであった。この論拠は興味深い。この地域に居続けようとすることで、中国におけるスペインの利益は日本との政治的関係に従わされていた。計画の第一部がもう古いものだと分かったかと思うと、第二部は新しかった、というように、この時期の中国における接触と存在は、完全に日本政府との関係をめぐって展開していた。

イグアルは支持を得ることに熱を入れ、新たな情報の探求に挑みかかった。外務省は、「他の列強、特に日本自体の南京政府承認に関する実状と、日本にそれとなく中国における我々の権利保持はスペインがぜひとも明らかにしておきたい問題であるということを分からせることは可能であろうか」探りを入れることを望んでいた。汪にとって有利であるような返答が期待されていたが、マドリードはある重大な事実を意味する新たな疑念を提起していた。それは、イタリアの権勢に追随していくことに対する今少しのほのめかしであった。マドリードが再び、汪に対する態度と国民党との関係とについて質問するやいなや、彼らはすぐにこのことに気がついた。イタリア人らは、不快の念で、新たな情報を送り、ローマのスペイン大使ともマドリードのベイグベデル大臣とも、直接にスペイン人らと面談することで、反撃した。ローマはスペインの従属を保持するのに努め、しかも、ペドロ・デ・イグアルを直接糾弾した。そのためには二つの論拠が使われた。中国における同僚らとの連絡不足(つまり、ネイロネに報告しないこと)と、さらに悪いことは、「イギリスの下僕」となること。「前述の重慶政府の[スペインの承認手続き]の遅れが始まるのは、あのイギリス大使[クラーク・カー]に吹き込まれたのであろうと判断する理由がある」。イグアルと、一節前で重慶の使者に非難されたカーとの接触の意味合いは明らかであった。スペインの利益保護者としてのイタリアの役割に対する明白な挑戦がすでに答えを出していた。

外務省は、イタリアの圧力に屈した。ベイグベデルはイタリア大使フランチェスコ・レキオへの交替を否認し、その後、イグアルに「重慶政府の誘いに応じることや、支持を受けるまでに関係を回復すること」のないようにと命令した。領事は、良い機会を逃してしまい、「スペインの利益保護に関する私の見解と一年近くになる私の苦労は、貴当局の承認に値しない」と嘆き、失望した。預言者故郷に容れられず、であった。どうにか一部分を彼の立場に同意するようにしたが、彼には上官らからの支持が足りなかった。むしろ、イタリアに代わってフランスとイギリスを仲立ちに利用し続ける彼らの、ますますあからさまな非難を浴びた。治外法権を無視して、対中国政策では全般的利益が優先されていた。

フランコ政権スペインの初期、断固たる枢軸国寄り政策のなかで、イグアルは、自分の中国に関する知識をもって外務省に働きかけることができるだろうと考え、行動していた。しかし、それは意に添った協定の情報を送っている間、または、彼が来た当初のように、はっきりと状況認識がされていない際のみ有効であった。領事は、しかしながら、自分の相対的成功の基盤である粘り強さを失わずに、重慶の申し出に応じるのは都合がよいと力説し続け、経済使節団の中国訪問中に、彼らに対してマドリードの公式な政策に立ち向かう新たな根拠を示した。イグアルは、実に行動的な外交官であった。経済使節団の中国訪問を前にして、再びこのことを証明した。

2.4. 中国での経済使節団

カストロ・ヒローナ率いる使節団は、アジア大陸の日本軍統治領における旅程を続けるように勧められ、その結果、朝鮮、満州、その後日本の傀儡政権である中国政府へ赴いた。それは、日本によってすら承認されていなかったときに南京の汪兆銘傀儡政権を訪問した初の公式使節団となった。したがって、この旅は重要な政治的内容を帯びるにおよんだ。

ペドロ・デ・イグアルはその意味するところに気づき、その訪問を避けようとできる限りのことをした。その行程を知らされてはいなかったが、南京へ向かうということを知るとすぐに、ハルビンで派遣団と会しようと、飛行機で満州に向かった。この親日国家の主要都市で、彼は派遣団のメンバーにその政治的意味の危険性を説明した。というのも、彼らが、汪の中国政府へ旅する権限を承認するように、とマドリードに要請したからである。外務省はすぐに肯定の返事をし、その結果として、彼らは行程をそのまま前に進ませることに決めた。ただし、イグアルの言い分を受け入れ、訪問は三日間に短縮され、四人のメンバーのみが参加するということになった。駐上海領事は、中国人が時を経てもなお覚えているだろう間違いを防ぐことができなかった。スペインは、ラテンアメリカとの関係においてだけではなく、彼らの勝利を認知させるためにも、親日派に利用されていた。

派遣団は1940年8月2日から4日にかけて南京を訪れた。滞在中の中心的な行事は国民政府主席、汪のレセプションであり、それが初めての国際的な後援だったため、彼はかなりの歓待をした。彼はこの好機に乗じて、この訪問がある種の正常な関係樹立に向かっての第一歩であるとの期待を表明し、アルベルト・カストロ・ヒローナは、将来的な承認に関するなんらかの口約束をもって応えなければならなかった。なぜならば、スペインの記録文書に直接の関係書類はないが、中国が後にそれを根強く記憶していたのである。このアフリカニスタの将軍は、スペインが中国に対して行った非常に重要な政治的御土産に対して日本の傀儡政権の中国人らが示した至福感を取り払うはずであった。スペインの訪問は、東京の当の後援者らも回避し続けていた待望の初の外交的承認を予示していたからである。在上海アメリカ合州国大使館のある関係者の指摘するところによると、「それは、間違いなく『国民政府』がその『公式承認』をすでに先取りしていたという意味であった。(汪は)それに関して一見したところ桁外れの望みを抱いている」。汪はスペインから、国民党を非合法としようとする資格を認められた。孫中山の真の後継者であると自己宣言しており(皆がそうしていた。含共産党員)、自らの政府の「合憲性」と重慶の支配的な「独裁」を対比し、和平へ向けて蒋がほとんど尽力していないことを批判した。さらに、西側の政権に承認されていたのである。マドリードの決断にはかなりの重要性があった。

目に見えた見返りなしに、スペインによるこの政治的御土産の動機を理解するのは難しい。経済使節団の訪問をカストロ・ヒローナのある種の至らなさのせいにするのは、とくに副団長のホセ・ロハスがすでにスペインへ発ってしまっており、彼のアジアへの関心が最少でしかなかったことを考慮すると、簡単である。彼に関するとある逸話によって、いかに旅の準備が不十分であったかを理解することができる。彼が、肖像画に描かれている男性が誰であるかを質問したとき、周りの者は、それが中国の国民的英雄の師、孫中山であることを、かなりの驚きをもって彼に教えた。カストロ・ヒローナは、その名を一度も聞いたことがない、と気後れすることもなく述べたのであった。イグアルは後に彼について「スペイン軍のなかの最も間抜けな将校のうちのひとり」と言い切ったが、領事が不満を感じるのはもっともであった。なぜなら、訪問の私的な様相を保つという約束に背いただけではなく、ほとんど考えなしに承認の可能性について喋ったのである。しかしながら、その訪問の決定的な動機は、数々の失策は別にして、そのメンバーらにあったのではなく、電報で直ちに南京訪問を認許したサンタクルス宮にあった。

結局、将軍はマドリードにあった雰囲気にのまれていた。派遣団出発の際に渡された訓令にははっきりと「蒋介石は我々にとって何の役にもたたない」とあった。それは汪支持の見解の表れであり、フランコ総統もまた見たところそれに賛同していた。またその考えは、後に須磨大使を前に語った第三インターナショナル解散に関するいくつかの思案と一致していた。フランコは1943年5月、ロシア人にとって「インターナショナル」という語が使用されるのは大変都合が悪くなってきている、また、日本の動きが非常に効果的になって、反共軍の支持を勝ち取り続けている、との声明を出した。続いて、妙な結論を引き出している。「ロシアによるコミンテルンの解散は、単にこの混乱を抑えて重慶政府崩壊を防ぐための一案であると言ったら間違っているだろうか」。総統は明らかにこの変数を、多かれ少なかれ共産主義を、東アジアで起こっていたことを理解するための唯一の決定子として考えに入れていた。

南京訪問の委任に関して、マドリードの誰がどのようにそれを決定したのかを知るのは困難である。早急に答えを出すと、交渉または政治的利害の追求について考えなくなってしまう。

[1] Sung Tzu-liang was the younger brother of T. V. Soong and Madame Chiang Kai-shek. Kiri kosaku[*] (Kiri Operation), and the Japanese high command showed a great deal of interest in it. Both sides agreed to a preliminary conference in Hong Kong in early March, which held up the inauguration of Wang Ching-wei’s government. Taiheiyo senso e no michi , IV, 230; Chou Fou-hai jih-chi , p. 52.] One legendary Chinese wartime intelligence operation was Chongqing’s secret negotiations with Japan in Hong Kong and Macau from March to September 1940. The Chinese principal negotiator was supposed to be Chaing Kai-shek’s brother-in-law Song Ziliang, with Chiang’s official letters of authorization. Tokyo code-named this peace route as «Kiri Kosaku» (Tung Operation). The negotiations went so far that the Japanese side even prepared a direct meeting with Chiang. The Chinese side demanded that Japan renounce the support for Wang Jingwei and his puppet Nanjing regime before a direct meeting with Chiang could be held. Tokyo wanted a Wang-Chiang joint government in Nanjing instead. Wang Jingwei and his followers did as much as possible to sabotage the negotiations. The supposed Song Ziliang turned out be an agent of Chinese military intelligence under Chiang’s trusted intelligence master Dai Li. n early December, 1939, Lieutenant Colonel Suzuki Takuji, a Japanese Army attache in Hong Kong, had gotten in touch with a man who claimed to be Sung Tzu-liang through the introduction of a Hong Kong University professor. Sung Tzu-liang was the younger brother of T. V. Soong and Madame Chiang Kai-shek. Peace exploration through this channel was code-named Kiri kosaku[*] (Kiri Operation), and the Japanese high command showed a great deal of interest in it. Both sides agreed to a preliminary conference in Hong Kong in early March, which held up the inauguration of Wang Ching-wei’s government.[21 [21] Taiheiyo senso e no michi , IV, 230; Chou Fou-hai jih-chi , p. 52.]

第4章 日本の勝利

1941年12月7日から8日にかけて、ワシントン-東京間に戦争が勃発したことにより、止まるところを知らないぎすぎすした衝突の中で、新しい時期がその到来を告げた。世界大戦が始まったのだ。数ヶ月前にソビエト連邦が加わったこともあって、様々な闘争が、決定的にひとつの戦いになった。しかしその戦いは、ラテンアメリカやサハラ以南のアフリカには、その政府は結果的には戦いに組み込まれることとなったとはいえ、かろうじて特権を残したのであろう。5大陸は2つの陣営で対立するようになった。

合衆国と日本との紛争は驚くに値しないことだった。これはずっと以前から布告されていた戦争だった。合衆国との和平交渉が失敗すると、東条英機新内閣が組閣された。この内閣は、アジアに対する西洋の支配に対抗はしたが武力への道に踏み出す準備がなかった東条の前任者、近衛文麿には能力がなかったので、根底に軍事目的を掲げてつくられたものである。1941年10月に東条が国家を統率するようになってからの新常識では、日本はできるかぎりはやく戦争に突入しなければならないというものであった。もはや交渉の余地はなかった。石油その他一次産品を奪われ、日本はそれに反応する力がゆっくりとなくなっていくに感じたのだった。その後、日露戦争時と同様に、日本は真珠湾奇襲攻撃によって戦闘を開始した。この攻撃によって、最初の数日間に、軍事的成功のロザリオの祈りに合わせて、日本軍はベーリング海峡からインド亜大陸という、非常に離れた境界まで支配領域を広げることになった。表面的なだけの勝利によって広い地帯に膨張したのはいいが、それはのちには罠となっていったのである。

当時のスペインはファランヘ党と保守派との間の権力抗争による政治的騒乱の最中にあった。その騒乱にあって、各陣営の勝利の可能性をどうみるか、は重要な論点であったし、太平洋戦争の勃発は、決定的な衝突としていうよりはむしろ将来何が起こるかを暗示する複雑な出来事として見られた。真珠湾攻撃には直接的に重要だったわけではない。というのも日米開戦はすでに時間の問題だと捉えられていたし、各グループの予想を確かめるものとして、そのニュースは使われたからである。解釈を変えるにはもっとたくさんのデータが必要だっただろう。

真珠湾攻撃後も、以前ソ連への攻撃で起きたように双方のつながりの一般的な文脈は変わらなかった。スペイン人は抗議デモには出なかったし、日米どちらの側にもつかなかった。友好関係は継続したが、その性質は根本的に変わった、というのも、一方の国は戦闘に突入し、もう一方はそうではなかったからである。ヨーロッパの戦闘に直接関与せずに両国が枢軸国の戦いを支持した以前の平衡感覚は消滅した。相互扶助もスペインと日本の自然発生的な結びつきも終わりを告げた。チアーノ伯爵の有名な日記の中に、ハワイでの戦争の勃発に端を発した、その最後の例がでている。イタリアの大臣はドイツの友人リッペントロップから電話を受け、アメリカへの宣戦布告へ加わるよう求められた、と書いている。そして日記は決して回答を受け取ることのなかった質問の一行で終わっていた:「では、スペインはどうだろうか?」結果として二国間の関係は以前とは異なる利益によるものとなった。日本はスペインの戦力をあてにし、スペインはフィリピンにおける自らの権益を擁護することを模索した。幻想は明白な現実に道を譲ったのだった。

民主主義大国と戦争に入った結果、日本とスペインの関係はいままで以上に重要性を持つことになった。日本は中立国にまかせる2つの主要な活動をスペイン人に頼った、つまりアメリカ大陸での臣民の利益を守ることと、合衆国に関する秘密情報を集めることである。スペインは、そこで初めて旧植民地のフィリピンが戦争の被害を受けているのに気づいた。フィリピンには多数の市民が暮らしているばかりではなく、経済的・文化的にも強い絆があったのである。

真珠湾攻撃はスペインにおける日本像に重大な意味の変化をもたらした。既に分析したように、1941年の夏には理想化されたイメージに終止符がうたれ、新しい現実が決定的に優先され、期待はまったくなくなった。日本は夢みた地や将来の計画において重要な存在ではなくなった。この頃にはスペインの将来の帝国としての自己見解が消滅したからである。またそのスペインの理想像は、フィリピンに対する懸念、またフィリピンでスペインが継承したものに対する懸念によって、すっかり飲み込まれてしまった。日本とスペイン両国の関係は将来性よりも現状を、理想よりも現実を見据えるものとなった。フランコのスペインでは、日本関連のニュースのもつ機能は根本的に変化した。普通通りに聞かれてはいたが、対外的野望を膨らませるのではなく、国内議論の糧となったのである。ファランヘ党員と軍部との間に起こった苦い権力闘争において、日本は論点を提示し、それぞれが都合のよいように使うようになった。将来の可能性より現実のほうが重かったようだ。

よって、本章からはスペイン人がもつ2つの日本像を明確に区別することができる。一方は、楽観主義者の持つ日本像であり、枢軸国の最終的勝利への通例の貢献に集中したもので、このアジアの帝国に疑念からくる恩恵を与えつづけていた。もう一方は嫉妬深い者たちの日本像であり、アジアにおける日本の侵攻が悪い結果をもたらすことを選び、そのときまでは動揺を導く以外のなにものでもなかった「新秩序」のための争いに賭ける前に植民地時代へと戻ることを夢見ていた。スペインの政治的分裂はこのような日本についての視点に集約されていて、ファランヘ党員は最も頑固な日本の擁護者であった。

太平洋戦争は両国の関係にもうひとつ最終的な影響をもたらした。接触は再び第一義に外務省を通じて行われるようになったし、大臣のパーソナリティがその行方を左右する鍵となった。日本をたたえるために定められた新しい枠は、太平洋における争いの発生によって、またそのグローバル化された軍事対立に日本が介入したことにより、相互の関係が覆っていた将来の計画の多くを消滅させた。決定は直接的な結果を導いた。もっとも明確な結果は外務大臣ラモン・セラノ・スニェルの失脚である、なぜならば彼の辞任は外務省におけるファランヘ党勢力の後退を意味するばかりではなく、日本の戦争力にたいするスペインの援助の終焉を意味していたからである。スペイン外務省内を担っていた人物は、とても重要であった、なぜならば日本に関する決定は間伐を入れない反響を呼び始めたからである。日本は、フランコ体制の外交関係においてますます迷惑な「熱いじゃがいも」であったのだが、このとき以降、内政にも影響を及ぼすようになった。

1真珠湾の輝き

1941年12月7日、日本はそれまで4年半の間引きずってきた戦争で質的な鍵となる一歩を踏み出した。公式に宣戦布告したのである。そうして中国での事件から、力ある敵に対する対峙へと戦いを拡大した。この敵は、以前は公に衝突することは避けたいと思っていたはずの、日本軍が勝利のないまま駐屯する中国よりももっと勝つことが困難であると悟っている相手であった。この戦いには、日米戦争、太平洋戦争、大東亜戦争など、さまざまな名前がつけられた。これらの名称は史学史上最も用いられているもので、最もすばらしい偉業をあらわすと同時に、すべての国が忘却したい未完の事業の意味合いも含まれている。誰に対して負けたか(どこが敗北しなかったか)、攻撃者は誰であったか、(つまり自己愛の戦いの正義とはなにか)もしくはあまり発展していない国々に文明をもたらすという使命を帯びた戦いであったか(こうして攻撃の重みを軽減している)などを意味している。本書では、第二の、太平洋戦争という用語を使おうと思う、というのも日本の連合国への対峙が、スペインと日本の接触に重要な意味をもたらしたからである。しかしその一方で大東亜戦争という名称の利便性も忘れてはならない。大東亜戦争という語は、日本が野心を抱いた大東亜、そして戦いが展開した場の地理的範囲と、戦争の起源としての大陸における日本の帝国主義的野心をも明示している。大東亜の用語があまり使われなくなったのは、北米の占領下でこのことばが使用禁止にされたことによるのだ。

これ以前の状況を思い出しておくのがよいであろう。つまりアメリカ合衆国や他の西洋列強との戦争は1937年の盧構橋の小競り合いにさかのぼるだけではなく、1931年の日本軍の目覚しい勝利から続く満州事変にさかのぼるのである。また1904-05年の日露戦争にも発端はある、なぜならその折にも日本は、これは東洋における平和のための戦争であって、他に方法はないのだ、という、同じような言い訳を使ったのだから。20世紀はじめの力学、また1930年代初頭の軍の勝利による力学では、日本が決定的な敗北に至るまで降伏させるのは無理だった。これに関しては満州への人々の広い好感や1931-1932年の時期に日本に存在した関東軍の知名度と、最終的降伏の前に予測された苦しみ・死・飢えとを関連づける必要がある。片方がなければもう片方もありえなかったろう。日本における15年間の「暗い谷間」は、苦悩によって後に贖われることになる喜びのうちに始まった。それを忘れてはならない、なぜならば、よく知られていることだが、戦争を始めるのは、戦争を終わらせるのよりずっと簡単であるからだ。

多数の日本人が、続く戦闘の行方・進展具合を心配した。日本の軍国主義に対する反対運動があったのは、後世の発見でもなんでもない。列車が目的地についたなら、光の当たった風景がどこにあるのか知るのはやさしく、それは歴史家たちの研究にもよく現れている。しかし太平洋戦争が勃発すると、勝利を意味する叫び声である万歳や人々の間での喜びのデモンストレーションは、長期間にわたっては、日本人が物不足の中で生き、勝利の平和への約束で栄養をとりながら、食料を奪われていたことを隠しえなかった。

ナショナリストの熱弁は、戦争の行方に関して増加しつつある内部分裂を部分的にだけ隠した。おそらく日本の文化は突発的な変化や自らの行方を全体的に他の人びとにゆだねることに反発するものであり、軍人も代表的文民も誰一人として、たとえ大政翼賛会や、戦闘が要求する国力増強のために作られた隣組のような組織をもってしても、社会に絶対的な権威を押し付けることはできなかった。東条は独裁を行わなかったし、彼の人物像は、戦争を有効に遂行するのにほとんど役に立たなかった。彼の取り巻きグループも、自分たちのリーダーの意義ある援軍にはなれなかったし、東条も将来的に対外戦争へと向ける熱情もしくはナショナリスト的な熱望を呼び起こすことはできなかった。その理由は明らかである。大政翼賛会はどの指導者にとっても行動の支えにはならなかったし、ムッソリーニやヒトラーと比較できるような人格への崇拝もなく、首相東条は軍の同僚に首位にはあってもそれ以上の権威はない人間と考えられていたのだった。海軍は東条の命令に服従せず公然と無視し、東条は陸軍参謀本部に対しても具体的なイニシアチブを強いることができず、また戦争の全体的進展の後には、参謀本部独自の戦略を捨てさせることもできなかった。人間として、日本の「独裁者」には他のヨーロッパの指導者のようなカリスマ性はなかった;退役軍人のリーダー石原莞爾は1941年のはじめに、東条は逮捕され、処刑されるべきだったろうに、と述べた。また海軍司令長武田しんいちはガダルカナルの戦いの後に面と向かって彼をばか者呼ばわりしたほどであった。批判を前にして、首相はほとんどなにもしようとしなかった(できなかった)。例えば石原を封じ込めようと、たとえば、1942年の終わりに、石原と話すことで懐柔し自分の政府のために使おうとした。しかし何も得られず、昔日の満州における膨張主義の信奉者は、指導者としての東条に関する自分の否定的な意見をばら撒き続けた。東条は自分には権力が不足していることをよくわかっていたし、その不足を正当化するために、自分は単に上層部の意向を実践する者であるのだ、と明言した。一億人について一つの声で話したスローガンは、ともかく対外的には有効であった。しかしそれは表の部分、つまり外部に見せていたものだったのだ。

裏の部分、国内的な部分は、西洋ではあまり知られていなかった。軍部の権力は、膨張主義者中野正剛の埋葬に集まった2万人をはじめとする、右派から自由主義的見解を持つ新聞まで、市民社会の間接的批判に耐えなくてはならなかった。マスメディアは知的で批判的な公民を維持しようと尽力し、時には首相を揶揄する記事も掲載した。ある種の自由を手に入れるためには、海軍と陸軍の間の論争はよい隠れ蓑であった。自由をえるための必要な組織はまだなかったにしろ、そこには日本軍国主義への対抗があった。その上、それは指導的階級にのみ限定されたものではなく、というのもそのメンバーに罰を与えることは複雑なことだったからだが、1942年5月に軍人によって召集された帝国議会選挙で証明されたとおり、残りの国民にも広がっていた。この選挙では、軍部の勝利が広く開花したことで軍部による推薦者の一覧表が存在してはいたが、一方で日本の歴史のなかでもっとも多くの立候補者が出た選挙であった。そればかりではなく、無党派が投票数の3分の1の得票をあつめ、466人の議員のうちの85人を占めた。日本人の多くは軍部の勝利に酔っていたに違いないが、一方で最も熱狂的に望んでいたのは、その勝利が決定的であることと、そして戦争がこれきり終わるようにということであった。また、イギリスとアメリカが「黄色い火」の元に敗北したときですら、日本政府への不信は人々の間に広くひろまった。

真珠湾の奇襲攻撃で日本軍が表向き勝利した後、ドイツとイタリアは共に、12月11日にアメリカ合衆国に宣戦布告した。それは、ローマが独自に危険を冒してやろうとした宣戦布告の宣伝効果を盗むためにドイツがとった興味深い道筋であった。多くの人々は予告されたアメリカ艦艇の破壊は勝利への道をはっきり示すものだと考えたが、ヒトラーは世論に対し、自分のとった方法を正当化して、遅かれ早かれドイツはアメリカに宣戦布告しなければならなかっただろうといい、また真珠湾は勝利を約する重要な保障であると述べた。ドイツ・イタリアは、この攻撃で数年の間連合軍は動けなくなると考えた。そしてその間は、全体主義国家の軍には勝利の圧力に耐えることはできないであろう、と考えたのだった。ある意味、その考えは理にかなっていた。日本は太平洋において空軍・海軍の優位を確立しており、そのおかげで、その戦力は、大きな抵抗なくアジア南東部全体において油のしみのように広がっていった。しかしそれは数ヶ月間だけのことだった。

目に見える形で勝ち続けた枢軸国諸国は、相互協力体制に関する合意を取り付けることに躍起となっていたが、それは決して実行されることはなかった。アメリカが太平洋と大西洋のどちらで強く攻撃にでるかわからないので、アメリカに最も攻撃を受けたところの補償を約した、たとえば、結局一度も概略すらも明示されなかったが、艦船を送るなどしがそれであった。しかしもっとも興味深い合意は1942年1月18日にとりかわされた世界分割に関するものであった。これは約4世紀半以前トルデシリャスでスペイン人とポルトガル人が取り交わしたものとそっくりであった。地球というケーキに関して、日本は、ほぼインド川河口に至る垂直線まで行動範囲とし、またドイツはそこから先が領土になるはずであった。しかしながら、その考えを実行に移す機会はなかった。3国の協力への合意は、日本がドイツの援助なしで戦うのを恐れたことと、初期段階の高揚状態による意向の宣言に過ぎなかった。だから戦争の進行状況ではこの合意は決して重要性をもたなかった、たとえば共同軍の指揮や片方の軍が別の軍の指揮に従うといった問題についても話題にされなかった。軍事的・経済的な調整はほとんどなかった。そのようであったから、どのようにケーキを食べるのかについて分け方を議論している間に、時機を逸してしまった。

スペイン政府は真珠湾攻撃を知ったからといって宣戦布告を行ったわけではないが、イタリアやドイツと比較しうる反応を示した。セラノ・スニェルは合衆国大使アレクサンダー・W.ウェデルと日本国大臣須磨彌吉郎の訪問を受け、東京には勝利を祝う祝電を送り、マドリードの日本領事館にも祝いの書翰を送るよう、係に指示を出した。公的出版物でも同様のことを行った。たとえば、日本の印象に繰り返し現れる一連の期待を示しつつ、影響力ある週刊誌『世界(Mundo)』は当時よく使われていたはなやかなことばづかいで歓喜を表現した。「現在の世界戦争はスペインが望む新秩序を導く手段となるであろう。その信念と希望とのおかげで、全世界で今起こっている大変な試練を、私たちは男らしくも乗り越えることができるのだ。」日本への親近感はその特権を取り戻したように見えた。スペインの公的立場は枢軸国寄りの非交戦国であった。しかしこれは、ヨーロッパで戦争が勃発した時提案されたもの、つまり共に争いをやめさせようとする計画とはかけ離れていた。外交は既に存在意義を失っていた。

表向き、日本の理想像は新しい推進力を得たのだった。須磨大臣は日本の記者団に、背中が痛いほどのあまりに多くの祝いを受け、またフランコ将軍自身から新年の夕食会で聞いたと語った。「私にとっては日本の有効で特筆すべき戦略が英米に突然大きな戦争への恐怖をもたらしたのは、すばらしい出来事であった。これで彼らも、日本精神の何たるかを少しは知るであろう。」しかしそのような祝いや背中の痛みは幻想が消えるのにかかった時間だけ、続いただけであった。

スペイン人の日本主義者の感情には、ばら色の部分ばかりがあったのではない。真珠湾攻撃以降、日本の味方をすることは以前のようにたやすくはなくなった、というのもデータが賭けていたし、また国内の大きな対抗勢力も呼び起こしたからである。この戦争でスペイン政府が直面した最初の問題は、情報が、つまり日本人に好意的な情報が入ってこなかったことだった。入ってくるものは、最低限の信憑性しかなかった、というのも日本がドイツの情報部に渡した情報であっても、多くの場合は、日本国内向けの宣伝文と大差なかったからである。そうしてスペインには日本側の新しい一次情報が不足したのだった。それは在東京スペイン使節を通じても変わらなかった。その裏付けとしては、真珠湾以前の最新の直接情報が8月・9月・10月の日付になっていることに明らかだ。データの不十分さは新たに物議をかもし出したわけではないが、中国における利権よりももっと大きな利権をめぐる作戦区域への影響が及ぶと、それは悪化した。その上で人びとはそれほど有利ではないデータを探した、というのも日本軍勝利の情報には具体性が欠けていたが、枢軸国側の敗北はますます確認しうるものになってきたからである。ヒトラーは約半年間約束してきたにもかかわらず、ソビエト連邦へ決定的な打撃を与えられずにいたし、またヒトラーの敵ともなった冬将軍もあり、加えてアフリカにおけるイタリア軍の敗北と同様などが、大戦の行方を予想させるきっかけを与えた。剣は高々と掲げられてはいたが、しかしアメリカの参戦によって枢軸国の最終的な勝利に対する疑いが強まった。あまりのデータ不足のため、セラノ・スニェルは英・葡・日本そしてバチカン大使に対してスペインの立場を説明する会見をも、情報を最大限に収集するために利用した。太平洋戦争について議論する際には、多くの他の人々同様スペイン人の間でも推測が優位を占めた。このことは、決定的なものとして知らされた勝利にもかかわらず、日本の参戦について人々が無関心だったことを説明する手助けになりうる。

体制内では保守派が枢軸国の勝利について主な疑念を表明した。アメリカ合衆国からもたらされる数多くの情報から考えると、日本側のあまりに断片的なデータや日本の最終的勝利はゆるぎないものだとする公的見解は簡単には信頼できなかった。しかしそれにはもっと別の理由もあったのだ、というのも新たな局面にあって、公式見解の相違はありうることだったのだ。保守派は公然とファランヘ党員の新たな歓喜と矛盾する情報を得ようとした。もはやイギリスが抵抗しうると主張するからといって、また連合軍が最終的には勝利を収めると信じるからといって、で非国民呼ばわりされることはなかったからである。太平洋戦争では、ヨーロッパ戦とは異なって、データ分析はさほどの政治的含みをもたなかった。日本に対してアメリカ合衆国を支持することは。ドイツに対する友好を示すスペインでは政治的には正しくないことになりえたが、それはどちらかといえば理解しえる、許容範囲の態度であった。というのも歴史・地理的理由からも経済的重要性の点からいっても、合衆国への軽蔑の度合いはイギリスの場合よりも少なかったからである。また日本という選択肢は絶対的な好感をもっては見られていなかったということもあった。

開戦を前にしたメンデス・デ・ビゴの反応は興味深い。開戦前夜にアメリカ人の友人ジョセフ・グルーと夕食を共にしていたが、ラジオで日本の陸・海軍がハワイ・フィリピン・グアムでの戦闘を開始したというニュースを聞くや否や、二つの建物の近さを利用してアメリカ大使館へ出向き、もっとニュースをくれるようにとグルーに頼んだ。そのときグルーに会うことはできなかった、というのもグルーには日本の東郷茂徳外相との会談予定があったからである。その会談では、開戦ではなく日本と合衆国の交渉決裂が伝えられたのだった。だからグルーが大使館へ午前9時ころ戻った時に真珠湾攻撃を知らせたのはメンデス・ビゴだった。グルーはすぐに東郷へ電話をかけ、事実確認をしたが、東郷はグルーにまったく知らないと言い、そして彼に公式に伝達がいったのは、1時間たってからのことだったのだ。この逸話から、日本外務省とその高官がカヤのそとに置かれ、軍人たちは彼らに何週間にもわたって敗北のニュースを隠しえたことがわかるし、またスペイン人が日本に個人的・政治的に接近するには障害があり、難しいこともわかる。スペイン大使は日本人よりもアメリカに尋ねようとした。メンデス・デ・ビゴは実際、すでに同年の5月にグルーとの友好関係についてあえて知らせていた。セラノ・スニェルやファランヘ党員の怒りはもうどうでもよくなっていたのである。あまりに失望していたので、アメリカ寄りの自分の感情を書き残すことに頓着しなかった。彼のケースは、日本が熱烈な膨張主義をとるという点ではフランコ体制との一致があるとわかっていても、日本に対する疑念を抱いていた重要なオピニオン・グループの代表例に思える。太平洋戦争勃発によって疑念は噴出し、保守派はファランヘ党員やスペイン外務省のものとは大きく異なる見解を公に表明したのだった。

オーストラリア・オランダの分遣隊によるポルトガル領チモールの「予防的」占領に起因して開戦後たった10日でそのように確認された。彼らはオランダ主権の島のもう半分を防御し、ポルトガルの領土を保護する必要性を申し立てた。日本はポルトガルという中立国の支配下にある地帯を占領するつもりはなかったし、マカオにおけるポルトガルの主権を常に尊重していた。しかし占領は、ポルトガルと日本の友好関係に波風をたてるために主としてイギリスが企んだことであった。事実、ポルトガル首相兼外務大臣のアントニオ・デ・オリベイラ・サラサールは、占領に激怒して抗議しただけではなく、イギリス側の弁明を拒否した。

スペインではイギリスの占領に対する返答は日本の拡大に対する態度しだいでもあった。『アリーバ (¡Arriba!)』はイギリスの策略を強く批判し、占領の最終的目的を予測し、ポルトガルの中立を冒すものだと批判しながら、イギリスの弁明をろこつなものと評した。しかし『ABC』はそのような立場をはずれ、ポルトガルの置かれた難しい立場を指摘するだけにとどまらず、オーストラリアから発せられた予防的占領は法的に正当化できるとまで述べた。この新聞は、その上、非常に冷たくポルトガルの中立に対するイギリスの挑戦を見て取っていた、なぜならば、植民地占領は余計なものと認めながらも、イギリスとポルトガルが結んだ相互協定で、日本に対する軍事基地としてのこの島の使用をさけることができると思い起こさせたからである。『ABC』はスペインにおけるイギリス外務省のスポークスマンの役割を果たした。それによってイギリスの水面下での目的について説明する『アリーバ』の役割と釣り合いが保たれた。まったくのところ、オーストラリア軍隊の到着は2ヵ月後に日本軍による占領を引き起こしたが、その占領は中国のマカオで行ったように、部分的にでも島を占領しないほうがいいと考えていたはずの日本の元々の意思に反していた。そうしてイギリス(もしくはアメリカ、というのもポルトガル領チモール占領することをほのめかしたのは、合衆国海軍大将トーマス・C.ハートであったから)は最終的には日本とポルトガルの間に根気強い後ろ盾を作ることに成功した。なぜならチモールのケースは、紛争の間中、この二国間、そして世論における緊張を生み出したからである。議論は役立った。そしてスペインでは好みの傾向が定められた。しかしチモールはあとでやってくる一飲みの前のたった一口にすぎなかった。

1.1.フィリピン、戦争突入

フィリピンの情勢はスペインに直接影響を与え、また考えてみれば明らかだが、フィリピンでの日本軍の侵攻はチモールでよりももっと強い懸念をおこさせた。この群島においては、すでに見たように、スペインは日本とアメリカ合衆国とのライバル意識がスペインにとって利益をもたらすようになると踏んでいた。一部の者は、日本の影響力の方が一時的で、必要悪のように見えたので、アメリカに対する日本の覇権のほうが好ましいと思っていることを表明していた。

しかしながら日本の膨張に関係しているフィリピンの将来への見通しは、理想の日本という幻想が終わると同時にソ連への攻撃と共に既に終わりを告げていた。時を同じくして東アジアでの絶対的な支配権をますます希求する帝国の現実が道を開いた。友人だろうが敵だろうが、東アジアには白人の自由になる場は隙間すらもない、とされた。真珠湾攻撃が始まったとき、ロドルフォ・レジェスが書いた雑誌『世界』に書いた「スペイン性」についてのページでは、以前ののどかなイメージに対してこの笛行く矛盾は、1941年12月7日時点で現れていた。この論文は日本の掌中にあるフィリピンの未来に関して既に示されたコメントに対して、抜本的な転換を提言し、フィリピンではスペインの影響力はアメリカ合衆国の植民地化でも共存しうると断言するに至った。数年間で初めて、最も公式である出版物で全体的に、前章で述べた通りフィリピンを占領する可能性を捨てるだけではなく、日本に対して明らかにアメリカに味方する文章が読めた。「しかし再征服のユーモアも可能性に見合わない尊大さもなく、スペインは現在フィリピン群島に存在する決定的影響力と社会的なものにおいて共存することができる…。装置はある、だからその装置は政治的・国際的な全能の介入者の疑念を起こさせないように注意深く扱われなければならない。これによって私たちの懸念や機転は、フィリピンを保護するものとなり、精神の内にそれこそがスペイン性のやろうとするものの全てだ、とした」スペイン的であることに対する日本の態度を前に、悲観主義が数ヶ月前の楽観主義に取って代わった。こうしてスペインの唯一の目的ははっきりと、文化面に特化されることとなった。

敵対が始まると、レジェスの論考が明らかな例であるが、フィリピンの将来についてのスペインの公式の立場づくりに、具体的に変化が見られた。スペインはフィリピンの将来について発言するようになり、またその独立を擁護するにいたった。「我々スペイン人の最も強い要望は、地理的な宿命を超越した、独立し文明化されキリスト教的であるフィリピンという生命の維持である。」スペインは、日本がオランダやイギリスの植民地でいわゆる「マレー民族」を支配するのは理解できたが、文明化されキリスト教的でスペインの胸中に形成されたフィリピンの民族を占領するのは受け入れなかった。様々な党派はこの立場を受け入れたが、それぞれ、異なる状況を付け加えそれを協調したがった。あるグループでは枢軸国側の勝利が重要だったし、また別のグループには侵略がのびてスペインが喪失するのはなにか、が最重要データだった。ある者にたちは事実を操り、またある者たちは将来起こりそうなことに賭けつづける以外に選択肢はなかった。

確かに、当時フィリピン占領に関しては、積極的な期待はほとんどなかった。ファランヘ党員も保守派もそれは同じだった、というのもスペインの旧植民地が、望まなかったにもかかわらず日本とアメリカが対立する戦闘地になってしまったことについて、悲しみを顕にするのが大勢を占めたからである。『世界』は戦闘開始後数週間でスペインの抱える矛盾について述べた:「地理的運命がフィリピンを太平洋の支配権をかけた戦いの中に巻き込んだ。アメリカ合衆国はフィリピンを防波堤にしたがっているし、日本は南海へ出る橋渡しとしてフィリピンを必要としている。スペイン性の最も遠い子孫は、運命で最も重い十字架を背負っている。」ファランヘ党員も保守派もすべて、フィリピンにおける将来の出来事を恐れていた。しかし願望は積極的であったが期待より恐れが支配的であった。

しかし理解しうる不安を越えて、そのスペイン性の状態がむしろ保守派とファランヘ党員との間で既によく知られた議論中の新たな言い訳に使われたところでは、フィリピンに関するニュースは政治的なテストであった。皆が太平洋戦争に、既存の自らの政治的立場を擁護する論点を探した。そして、ある人々はアメリカ合衆国からもたらされた最も懸念すべきニュースを流すのをやめなかったし、また他の人々は被害を最小限にして伝えた。例えば『アリーバ』は、在マニラスペイン領事の電報を掲載し、全てのスペイン人は良好な状態にあり、大多数がマニラに踏みとどまる方がいいといっている。反対に、日刊紙『ABC』は在ニューヨークのEfe通信の担当を通じてもたらされた合衆国発のニュースを広めることを選んだ。そのニュースはパナイ島のイロイロで死亡したスペイン人修道女に言及していた。フィリピンに多くの家族的つながりもあるスペイン人読者に、保守的フランコ主義者は心配を静めるよりも論点に勝つことを選んだ。平和と平穏について語りたがる者もおり、問題点を強調したがる者もいた。

こういったニュースにみられるように、逸脱は大きかった。スペイン外務省は、『アリーバ』の見解に組みして仲介役を務めようとしたが、理由はあまり明確ではない。おそらく、民間人の間で苦しみや破壊が起こるのを避け仲介を試みるようにというマニラのカスターニョ領事による提案や、東京の領事館によってそうなったのであり、確かにセラノ・スニェルの政治的必要性にもっと近づけた形で世論を賛同へとしむけようとしたのであった。結果として東京からの電報の翻訳を受け取った後、外務省はこのような文章を発表した:「フィリピンに親族がいる、もしくは権益をもつスペイン人を安心させるため、またスペイン人修道女がフィリピン群島への爆撃の犠牲となったという昨日のニュースの続報がある。他の情報源によれば、この修道女は怪我をしたのみであると付け加えなくてはならない。」外務省はこのニュースを日本寄りの解釈を広めるために利用し、次のように認めた。:「この折に、日本政府は日本の飛行部隊によるフィリピンへの爆撃ででた民間人の犠牲者は非常に少ないと明示しているし、日本の飛行部隊は最も厳密に軍事的目標のみを探す模索することを宣言している。ただし50を超える宗教団体の建造物も、様々な文化センターや商業施設などもあるのだから、スペインの植民地において、偶然にも一人のけが人がでたことは嘆かわしいことだ。」フィリピンに関するニュースに見える公式の交渉は、しかしながら、セラノ・スニェルがこれこそが自分の意思なのだと須磨外相にいったような「民衆感情を導く」ことにはあまり役にたたなかった。というのも『アリーバ』は人々を沈静化させようと新しい見出しを出したが(「フィリピンでの空爆のスペイン人女性唯一の犠牲者は負傷したのみである」)、ABCはこの件について以下のように情報を流すに留めた:「外務省のメッセージ」フィリピンに家族のいる市民は自分たちの苦しさを軽減するのには最適な情報を信じる選択の自由がある。しかし外務省は日本への好意を示すという、危険な一歩を踏み出してしまった。

なぜなら、この外務省覚書で、体制派閥間の意見の相違が国際的様相を呈したからである。一方では、スペイン外相が日本外相に伝えた民衆感情についてのコメントを通じて、また特にこの公式声明はアメリカ大使館がフィリピンのニュースにかかわることを誘発したからだ。大使アレクサンダー・ウェデルは、スペイン外務省を日本外務省のスポークスマンとし、激しく攻撃した。そして日本寄りの覚書に公式回答をせずに放置はできないと述べた。「間違った印象」を与えないために、よって、公的に、以前の、敵の覚書と同じ宣伝を自分の書いたもので行うべきと説いた。

3ページに及ぶ回答について様々な案が出されたこと、そして「閣下の言葉遣いや意図が回答を大目に見てくださるだろう」と肯定的に答えたことが示すように、セラノは合衆国の覚書の厳しさに動揺したに違いなかった。もちろん、彼は日本政府の仲介役となることを否定したし、それは、たとえ嘘でないとしても、悪意ある非難だとした、というのは、北米のラジオからの相対する情報についての論点のいくつかを、別の日本の文書から提供されたものととったからであった。しかし最も重要なのはなぜセラノ・スニェルが自分の親日感情が透けて見えるようにしたか、である。そして個人の期待をこめて、暗号でメッセージを伝えることのできない、当時のデル・カスターニョ領事の状況に対比した、なぜならば将来的に受け取ることを期待していたマニラからの自由に書かれた報告書に言及していたからである。

このような回答からは、スペインが日本側の最良の期待を守り続けていたことがわかる。ある絶賛すべき政治的協調は、前章でみたように、すでにドイツ軍のソ連侵攻によって消えうせた日本の理想像の回復に結びついた。なぜなら報道関係の覚書を書いたのは日本だとするアメリカの非難は正しくはないが、日本はセラノ・スニェルやファランヘにそれ以上、何か頼むことはできなかった。須磨自身、スペイン人の日本に対する「よき感情」について言及し、そのことを認めて、イタリアやドイツにあった親日感情よりももっと強いと述べた。しかしそれはつかの間のことで、他のあまり有望ともいえないニュースによって、輝きはすぐにうすれた。

2 反米的な「日本主義」

セラノ・スニェルは日本寄りの非常に冒険的な歩みをとった。彼の賭けはさほどの危険がなかった時だった、経済的現実は期待の上にますますのしかかっており、アメリカは、ハワイで艦隊を沈められてはいたが、スペインで有効なプレッシャーをかけるという点では日本よりももっと説得力ある手段を持っていたからである。例えば、同じ12月以来石油供給が停止したことによって、スペインは対峙政策を続けるか、もしくは石油送付を再開してもらうために必要な処置をとるかを、明確に決めなければならなくなった。そうして、スペインは頭を下げてアメリカの要求をのまねばならなかった。それはスペイン人にとって実現しうる唯一の選択肢であった。そして交渉の間、時間はワシントンに有利に働き、スペインは、スペインが枢軸国側に石油を売ることを避けるという名目のもとに、石油割り当てに関する全面的コントロールを受けるという侮辱的条件をのまねばならなかった。スペインの困難な経済状況を打開しようとするならば、別の道はなかった。政治的差異を優先する傾向にあったセラノの立場は、政府内での信頼を失った。その状況は、フランコが商工大臣デメトリオ・カルセリェールに「我々の外務大臣は経済問題に関しては何もわかろうとしないのだな」と述べたコメントに現れている。「娘婿」は石油の行方がかかっている時には、物議をかもし出す評価を維持することはできなかった。そして論争をとめるようにしなければならなかった。政府にとって、食糧援助の可能性のほうが、何の利益ももたらさないままの政治的対立よりも日を追って重要になった。

よって、アメリカの断固とした答えに対し、セラノ・スニェルは報道機関に再び公式声明を寄せることも、日本の奪取に先立ってマニラからの電報をそれ以上広めることもしなかった。というのも、論争とは関係のないフィリピン首都の領事自身が、報道機関の覚書に反論し、日本の爆撃による教会破壊のニュースを確認したからだ。セラノが総領事デル・カスターニョにだした命令は、結果として、より大きな破壊が起こらないように、日本に位置の情報を与えるべしというだけにとどまった。しかし外務大臣の沈黙に対し、アメリカ大使館は強気に出て、日本の空爆についての情報を広め続け、全ての外交の代表へその評価に関して写しを送り続けた。論争はセラノの敗北に終わっていた、というのもこの論争ではあまりに打ちのめされていたので、この問題を引き起こした張本人である日本人にそのことを語ろうともしなかった。日本がもうさほど「かわいがられた娘婿」でもないセラノ・スニェルを辱めるのはこれが初めてではない。彼の「日本主義」はまったくのところ根拠に乏しいものだった;分裂し、費用のかかる戦争に立ち向かうことのできない国としての北アメリカ像は、正しくないことが明らかになってきていた、というのも一方で、日本人はアメリカ人に団結の動機を与えていたからである。そのうえ、そのアメリカという「全権的介入者」は、ロベルト・レジェスが『世界』で評価したことによれば、たとえ多くのファランヘ党員がアメリカを憎もうと、そうやって憎まれるほうが日本人のように猜疑心と軽蔑をもたれるよりもまだましだとわかっていた。

輸出の独占権を持っていた者に必要な善により、アメリカの圧力はスペインの外交関係においてますます明らかになっていった。スペインと枢軸国との協調のなかの最もきしみを招いている困難を減らすため、アメリカはいくつかの譲歩を得ることができた。例えば、フェリペ・ヒメネス・サンドバルが率いたファランヘ対外部の活動を廃止するというガイドラインがそうである。アメリカはセラノ・スニェルの想像よりずっと力があり、日本が間接的な役割を果たした2つの新事実によって、明白な形でそれが強調された:イベリア・ブロックとリオ会議である。

いわゆるイベリア・ブロックは、ポルトガルの独裁者アントニオ・デ・オリベイラ・サラサールとスペインの独裁者フランシスコ・フランコとのある会談を機に、1942年2月に開始された。その目的とは、単に2中立国間の結びつきを緊密にしようとしたのだった。二国のうち一国はイギリスよりの世論をもち、もう一国には枢軸国よりの世論があった。しかし召集は連合国の戦略へならったものであった、というのもイベリア・ブロックは、少しでもスペインをその代父であるドイツから切り離す試みだったからである。つまりヒトラーを孤立させ、イタリアが戦争への参加を段階的に縮小できるように中立国グループを作ろうとする取引であった。結局この試みは成功しなかった。なぜならある意味時期尚早であったし、またスペインとポルトガルの関係は1943年まで深まることはなかったからだ。

しかし他方、イベリア・ブロックはスペインにチモールをめぐるポルトガルと日本の緊張関係をもたらしたため、日本との関係には害が及んだ。イギリス軍が占領していたポルトガル領チモールを日本が征服したことで、緊張は最高潮に達した。2月19日、チモールでの日本軍の侵攻開始と共に、ポルトガルと日本の間の緊張関係は高まり、スペインにも影響した。ポルトガルは、極東に関連したスペイン世論に影響を及ぼしていった。チモールのことがあるので、ポルトガルは日本に宣戦布告はしなかった。しかしスペインの盟友である二国、ポルトガルと軍国日本との間の緊張関係がセラノ・スニェルの政治的立場を害したのは想像するに難くない。第三国の間で軋轢を引き起こそうとするイギリスの戦略は相互に機能していた。しかしリスボンから送られたポルトガル兵が島の防御のために間に合って到着していれば、それはもっと有効であったはずである。ポルトガルは敗北を自らは体験しなかった。ジョアン・ベロ号・ゴンサルベス・サルコス号は、日本軍の攻撃を受けて、インドに引き返さねばならなかったのだ。

1942年1月15日から29日にかけてリオデジャネイロで開かれた第3回アメリカ諸国間協議会で、セラノの政策はまたひとつ重要な打撃を受けた。この会議は、1940年にハバナで承認された相互援助に関する大陸間合意の結果として開催されたのであるが、大陸外の国がアメリカ大陸に攻撃を仕掛けた場合に自動的に召集されるようになっていた。真珠湾攻撃の後、戦争によって広がった反日本熱のなかで、共通政策について議論するために大陸の21カ国が一同に会したのであった。アメリカは大陸が一致して枢軸国側と国交断絶をするよう熱望したが、「権威主義体制の賛同者、スペイン寄りで、まったくの反アメリカ主義者である」と考えられていた外務大臣エンリケ・ルイス・ギニャスが率いたアルゼンチンが反対したため、アメリカの要望は通らなかった。このアルゼンチン人は会議における不協音であった。もういくつかの国はすでに枢軸国に戦線布告を行うかまた枢軸国との国交を断絶しているときに、一致して共通の方針を受け入れることを考慮するのは矛盾であると文句をいった。その上、太平洋の真ん中にあるアメリカ合衆国の「アジア的」領有地への攻撃は、アメリカ大陸に対する攻撃にはあたらない、とおこがましくも断言した。

アルゼンチンは孤立していたわけではない。そしてボリビア、ペルー、ウルグアイ、チリと中立のためのブロックを作ろうとした。しかしそれに従ったのは海岸線における日本軍の攻撃に対する世論に脅えていたチリだけであった。会議はアメリカの経済的影響と参加国の大半がもっていた反日本感情、そして枢軸国との国交断絶を逃れられないものとする宣言に署名することにアルゼンチンとチリが嫌悪感を示したこととの間で進められていった。最終的に、アメリカ共和諸国は「アメリカ大陸のある一国に日本が攻撃をしかけ、続いてドイツとイタリアがその国に宣戦布告したのであるから、日本・ドイツ・イタリアとの外交関係断絶を勧告する」という文書が承認された。単なる忠告でしか一致した意見をしめすことはできなかった、なぜならばチリとアルゼンチンには、ウルグアイ・ペルー・ボリビア・パラグアイ・ブラジル・エクアドルなどの国々が枢軸国に対する反動の鎖を解き放った時に、中立を維持することが許されたからである。これらの国々は1月末以前に枢軸国との外交関係を断絶した。北アメリカの経済的圧力は南アメリカに関する政治的論点以上の重みがあった。チリとアルゼンチンの中立さえも相対的なものであった。非交戦国とされたアメリカ合衆国とは、貿易が承認される一方で、イギリスを含めて、他の国々との貿易は禁止されたのだった。

リオデジャネイロはサムナー・ウェルスとルイス・ギニャスにとって相対的成功を作り上げた。なぜ相対的かというと、国務次官にとっては一般的な支持を得たからであるが、しかし一致した国交断絶は得られなかったからである。また連合国にとってのもうひとつ恵みとなったのは、戦艦を大陸の港から出航させ始めたことだった。ルイス・ギニャスには会議がアメリカ寄りにならないようにすることはできたが、自分の立場の違いは鮮明になった。彼は強情だと非難はされたが、一時的な形ではあっても、純粋に祖国の名誉を守ろうとしたことで、熱狂的な賞賛を与えられた。リオ・サミットで負けたのはスペイン外交だった。ラテンアメリカ諸国の中立を維持しようとするスペインの試みは完全に失敗し、それを通じてアメリカが擁護した「汎アメリカ主義」の前に「汎スペイン主義」は大陸から消滅した。ラテンアメリカにおけるスペインの関係と影響力はこれまでにないほどの低い点に落ち込み、世界大戦中悪化の一途を辿った。

このアメリカの勝利は、大陸全体に共通の敵の存在を見出させたハワイでの攻撃のおかげで得られたものだったので、フランコ政権はこの失敗の一因は日本人にあることを忘れないにちがいなかった。ロドルフォ・レイェスは『世界』において、アルゼンチン大統領と非常に似た形で理由づけを行っている:「その攻撃は存在した。それは真実である。しかしアジアでの話しであるし、北アメリカの旗に覆われた場であって、アメリカ大陸の上で行われたのではないのだ。」スペインは真珠湾における日本の罪を部分的に認めた。その上、自分たちの間違いを隠すために、必要以上に日本を拒否したことも想像しうる。そのことに対して、日本人の隊長、セラノ・スニェルは、将来的な可能性を数え挙げることでしか答えることができなかったのだろう。変化するために。

その上、ラテンアメリカにおけるスペインと日本の協力はリオ会議以後空転した。日本はそれに気付き、アメリカ大陸への跳躍台としてスペインを使おうという考えは、意義を失った。対立の初期には、例えば連合国側が放送したものの効果をなくそうとラテンアメリカ向けの日本の宣伝のため、在フィリピンのスペイン・ポルトガルの公務員にインタビューをして、スペイン語のラジオ放送を流そうという計画があったが、二度と話題が出ることはなかった。部分的にはラテンアメリカの国々の多くが既に日本との外交関係を絶っていたこともあり、ラテンアメリカでの宣伝協力には意味がなくなっていたのは明白であった。

戦争以後、スペインにおける日本像には大きな変化が生まれていた。この時期には、二つの異なる視点を鮮明に区別することができた。保守派の視点はますます反対者に対抗する新しい主張を見出し、ファランヘ党員の視点では出せる主張がどんどん少なくなっていった。そのうえ、もっと注意して見れば、「日本主義者」の日本像はますます苦い味を秘めていき、日本の軍事的勝利に対するスペインの賞賛は、以前の賞賛とは異なるものとなっていた。ファランヘの新聞を読んでいくと、明らかに、アメリカ合衆国を打ち負したいと望むがために、日本が勝つように願っていたのがわかる。またマニラ陥落の数日後に出た『アリーバ』の論説では、アメリカへの際立った批判はもちろん、日本を手放しで賞賛するのを気にかけているのは興味深いことだ。太平洋戦争勃発で、日本の軍事的成功に対する繰り返しの絶賛にもかかわらず、人びとは新聞では抑えきれない親日の熱狂を話すことができず、何人かの書き手が確認したように、フランコやセラノ・スニェルの視点を反映することもなかった。反対に、ファランヘ党員の中での感情が薄れ始める以前に、反アメリカ合衆国感情が日本主義を超えた。

フィリピンでの出来事で、日本に対する以前からの期待は決定的になくなり、単なる幻想で以外のなにものでもなかったことがわかった。その年のはじめ、フランコは須磨へコメントで、日本軍侵攻に関してはフィリピンにおけるスペイン的なものの将来が刺激されていると述べた。「あなたたち日本人が、文化的にも歴史的にも、フィリピンがスペイン的であるのを、全体を考慮にいれるつもりであることはわかっている。」メンデス・デ・ビゴは、東京から恐怖を煽り立てる役割を果たした。日本の言論がフィリピンにおけるカトリック教会の権力に対する批判や1898年以降「没落したスペインの王権」に対する批判を広めたという情報を流し、「日本がフィリピンの民をアメリカ合衆国やスペインという過去の体制の圧制から解放したのだ」とも付け加えた。スペインに対する激しさはなかった;情報に基づくどの記事をとっても、見出しではそのような批判を際立たせることなく、また人びとは特別の敵意について語ることもできなかった。ある意味メンデス・デ・ビゴがもはや英字新聞以外の新聞を読むことができなかったからである。しかし、この議論に関して、スペインは、王党派外交官がその重要性を認めるほどの疑い深さで、フィリピンではスペインの利益は日本の利益と相反するのだと感じ取った。その当時につくられた日本像はセラノ・スニェルの野望にはあまりに不利であって、またセラノ・スニェルは、在マニラ外交官でファランヘ党員のデル・カスターニョの最も類似した情報にも、あまり支持を見出すことはできなかった。なぜなら、まずはほとんど1ヵ月半の間なんのメッセージも送れず、その後真珠湾攻撃後アメリカ人のもとで厳しい制約を受けながら、やっとのことで送ったのである。電報は、数値を使わずに、また英語で送られねばならなかった。デル・カスターニョの状況における唯一の相違点は、その中継は東京から行われたということだ。最もはっきりした形で、ますます日本人が敵と見方を区別する努力を怠っていることが分かってきた。「反スペイン・反イギリスの怒りで炎がついた」とメンデス・デ・ビゴが書いたように。昔のような、日本の友好的な慈愛への期待は冷水のシャワーを浴びたのだった。フィリピンでは、すくなくとも、見せかけのものであったことが判明した。

結果として、セラノ・スニェルは、新しい過ちを自らが冒すのを許すことができなかった。日本公使館はセラノにマニラにおけるスペイン居住地の将来的安寧についての別の文書を渡した、というのは、外務省の覚書として広められるようにと考えてのことであったが(「フィリピンでのスペイン居住地が変わりなくあるという意味で、マニラにおけるスペイン総領事からの電報として公にすることができる」)、セラノは回答しなかった。日本の覚書も日本占領下のマニラからのデル・カスターニョによる最初の電報も公開しなかった。「日本による非人間的行為を支え、擁護している」というアメリカの非難が彼を押し止め、セラノ・スニェルは日本人に対して、デル・カスターニョに謎のメッセージを伝えてくれるようにと頼むにとどめた:そのメッセージとは、「キューバにおけるスペイン市民はよい状況にある。」というものだった。戦闘的なファランヘ主義は、ますます日本寄りの立場を強調するばかりであった、というのも日本に対する以前の理想的賞賛は余りに「考えの甘い」幻想に基づいていたとわかったからである。マニラは、結局、日本軍の圧倒的勝利によるファランヘ党員の喜びを覚まさせた。

3.戦争の世界化を前にするスペイン

初めのニュースがもたらした驚きや、愛する土地の侵略に対する懸念の段階を超えて、スペイン政府は、短い間で、非常に離れたテリトリーで起こった出来事ではあっても、新しい紛争がスペインにもたらす直接的な結果に気付いた。国境まで届いていたヨーロッパの戦争についての反響ほど重要ではないにしろ、太平洋戦争はスペインに国内的にも国外的にも影響を与えた。二重の反響があった。

3.1太平洋戦争と外交的文脈

1941年秋は世界戦争の結果の明暗をわけた。この時期に戦後の二大列強が、戦後の戦略的問題提起に多くの影響を与えるだろう1941年のショックから、介入し始めたからだ。その折、当然のことながら将来何が起こるのかまったくわかっていなかった、しかし全ての国々の政治的井戸端は、アメリカ合衆国とソビエト連邦という戦争に新しく参加した勢力の軍事力を測るのに一生懸命であった。鍵となる質問は、2度の奇襲攻撃で決定的に動けなくなったか、またそうでないとすれば、初期の敗北から立ち直るのにいったいどれくらいの時間がかかるか、ということであった。枢軸国の敵が最終的に散々な結果で終わると見た人々には事欠かなかったが、しかしヒトラー自身、1941年9月19日に初めて個人的にドイツの最終的勝利に疑念を抱いたのは意味深長である。ドイツ側についたスペインでは他の国で起こったのと同様に、その件についての論争が起こった。違いはスペインに届いた情報にあった。日本の攻撃の重要性に関するその議論の中で最も目立ったのは、しかしながら、特別の利害関係があった2つの様相についてであった。つまり、戦闘の主要展開地としての海の利用と、ソ連に対する攻撃の可能性についてである。

太平洋戦争は大部分海上での戦いであり、それはスペイン軍の戦略にとって2つの理由から基本的なことであった。まず、第二次大戦にスペインが参戦するのか、それとも独自の領土独立の保全を目指すのかということは必然的に海と関連していた。特にイベリア半島から非常に離れたところにあるカナリア諸島や、またバレアレス諸島という、外国が野望を抱くには余りに魅惑的な島々を保有するスペインとすれば、海はスペインがとる行動にとって明らかな現場であった。太平洋における様々な島々の位置測定とその距離関係がもつ利益は、その証拠だった。例えば雑誌『世界』に至っては、戦争が始まるとすぐに、太平洋の地図を出したほどだ。第二には、日本の軍艦は当時世界の主要な艦船の一つとして有名であり、報道機関やエリート官僚の繰り返しの注目を集めていたからである。前マニラ領事だった上海領事のアルバロ・デ・マルドナドは、まだ敵意が芽生えずにいた頃、はっきりと、日本の例に学ぶ可能性を示唆して、こう述べた。「我々にとって、日本のケースは利用し学ぶべきよい教訓である。ただ、スペイン人が海上ルートに再び目をむければ、世界有数の列強の中にスペインを位置づけることは可能であろう。」

スペインの視線は、シンガポールに向けられていた、なぜならそこはイギリス帝国の重要拠点であり、陥落しえない要塞として有名であったし、またジブラルタルのケースとのよく似ていたからである。このことで総統は須磨と話したたった数度の機会の中で、こう宣言するに至った:「私はシンガポールもすぐに陥落すると確信している。その時には太平洋における戦争は終わると考える」と。シンガポールは陥落した、しかし、マレー半島から植民地を攻撃した日本の大勝利にもかかわらず、戦争は終わらなかった。スペインはこの戦略から何かを学ぶことができたはずだが、その頃は、そういった作業はますますされなくなっており、日本が次に決定打を与える場所はどこかを考えるのに賭ける方を好んだ。新聞はその未来の攻撃の場をインド亜大陸と予想した。これはあたっていた、というのも4月初頭に、真珠湾攻撃を行った南雲艦隊は、セイロンにおけるイギリスの東方艦隊を攻撃したからである。しかしイギリス艦隊を倒すには至らなかった、なぜならばアメリカ情報部からの情報で、イギリス海軍は、ソメルビル大将の指揮下にあって、日本の攻撃をかわしたからである。戦争の終結は再び空に浮いた。その上、スペインは日本の戦略から学ぶところはほとんどなかった。以前はスペイン人から、またカリブ海からフィリピン、そして赤道アフリカの距離をおさめたスペイン帝国海軍の歴史的な困難から学んでいたのは日本人だったにちがいない。なぜなら南雲についていえば、そのセイロンへの長い旅を終えた後、それ以上は艦船を完全な形で用いることはできなかったからであった。艦船の多くは帰還後には修理のためドックに入る必要があった。それがミッドウェー海戦での敗北理由のひとつである、なぜならばこの開戦を見てみると、日本の大将たちは新しい挑発に備えるよりも、走行距離をのばすことにより多くの時間を費やしていたからである。このような形では、日本の優位は消え去った。一方で、アメリカは、初年は望んだ作戦の半分しか実行できなかったが、燃料と北アメリカ海軍の輸送の問題は終わりを告げていった。兵站学が局面を変えていった。

スペインが二番目に重要としていた日本に関する利益は日本像がスペイン政府に対して維持していた主要な善のうちのひとつに関係していた:反共産主義である。スペインは、日本は1941年調印の中立条約はあっても、ドイツの例に続くであろう、そしてソ連を攻撃するであろう、と見ていた。日本はそうはしなかったが、可能性はなくなったわけではなかった;日本は権威ある広東軍を満州に駐留させ続けていたので、望みさえすれば、いつでもシベリアを攻撃することはできたであろう。この利益はまた、将来の可能性にも立脚していた、しかしそのことはスペインにおける日本像がもっていた肯定的な主要要素のひとつであった。最も熱狂的なファランヘ党員だけでなく、一般にソビエトの敗北を熱心に願っていた人々の間にもあった日本像だった。そういう人々の中には、東京のスペイン使節、メンデス・デ・ビゴがいた。1942年2月に彼は日本陸軍の最新の勝利に言及した後、期待を示し、「次のロシア攻撃でウラジオストックを攻撃して、日本がドイツを援助するであろうというのは一般的な意見になっている。」と述べた。